搜索结果: 61-75 共查到“知识要闻 大气化学”相关记录199条 . 查询时间(3.776 秒)

青藏高原由于其独特的地理位置和高大地形,对我国的天气与气候格局及其变化有重大影响,已有初步研究表明,青藏高原上空的平流层-对流层交换是近地面污染物向上输送的重要通道。为了深入理解和量化青藏高原的热力、动力、辐射和化学输送等作用,需要利用先进探测技术,对青藏高原上空大气开展立体多要素的观测。大气所在中科院战略性先导科技专项“鸿鹄专项”承担了“青藏高原平流层-对流层交换观测”课题,下设“1-平流层长航...

中国科学院合肥物质科学研究院农田活性氮氧化物交换通量研究获进展(图)

中国科学院合肥物质科学研究院 活性氮 氧化物 交换通量

<

2020/8/27

近期,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研究员谢品华课题组在农田HONO和NOx交换通量研究中取得进展,相关研究成果发表在Science of the Total Environment上。

2020年8月22日,由周天军副所长(主持工作)带队,大气所国重、院重、气候变化中心以及机关部分职能处等负责人一行十三人赴南京,与南京信息工程大学签署全面战略合作协议,并就协议的具体落实工作进行座谈。

中国科学院地球环境研究所李建军博士联合国内外多家研究机构和大学,通过水和乙腈分步萃取的方式,研究了关中渭南农村地区大气PM2.5中水溶性(WS-BrC)和非水溶性棕碳(WI-BrC)化合物的光学特性和分子组成。结果表明冬季WS-BrC和WI-BrC的吸收系数(Abs)均显著高于夏季,这主要与冬季农村地区生物质燃烧取暖有关。夏季昼夜WS-BrC在365 nm的质量吸收系数(MAC365)接近,然而W...

气溶胶是指空气动力学直径小于100微米的悬浮在空气中的颗粒物。大气发生污染时,常见的气溶胶类型有沙尘、雾霾等。气溶胶颗粒有粗细之分,细粒子因较容易进入人体而备受关注,空气质量参数PM2.5即为近地面细颗粒物干物质的质量浓度。地面的监测仪器可以获得气溶胶多参数的高精度观测结果,但地面观测站仅散布在若干点位,不能实现大面积观测。卫星遥感在太空可以实现全球的大范围气溶胶观测,服务于环境监测和全球气候变化...

近日,清华大学环境学院大气污染与控制教研所蒋靖坤教授研究组在美国化学学会期刊《环境科学与技术》(Environmental Science and Technology)和英国皇家化学学会期刊《法拉第讨论》(Faraday Discussions)上分别发表了题为《北京新粒子生成和增长的季节特征》(Seasonal characteristics of new particle formation...

上海市大气颗粒物污染防治重点实验室、复旦大学环境科学与工程系陈晖博士为第一作者、陈建民教授为通讯作者近日在《Science of the Total Environment》发表论文“Impact of quarantine measures on chemical compositions of PM2.5 during the COVID-19 epidemic in Shanghai, Ch...

中国科学院城市环境研究所在大气活性汞气粒分配方面取得进展(图)

中国科学院城市环境研究所 大气 活性汞 气粒分配

<

2020/7/30

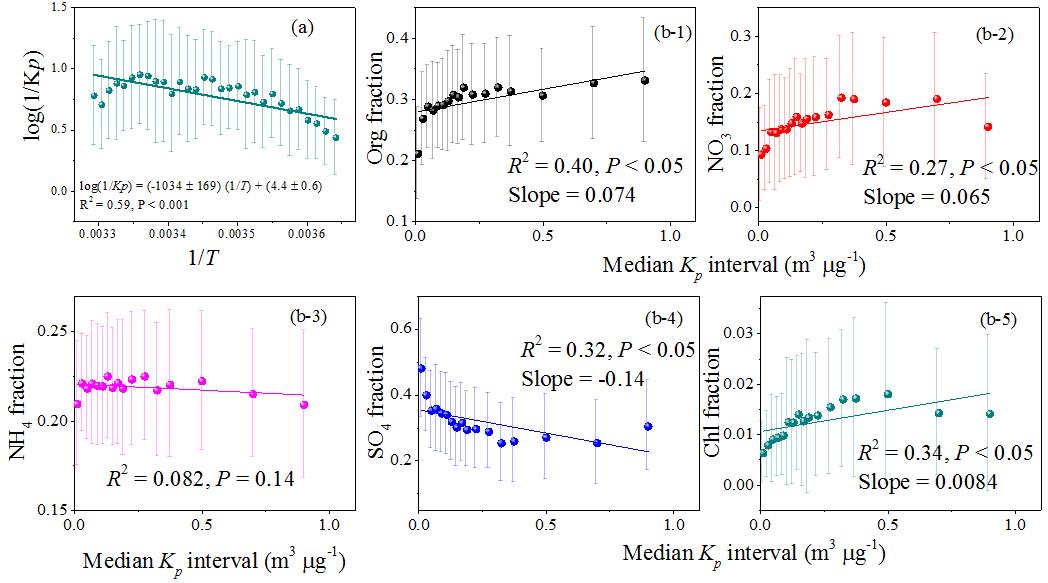

汞是一种广泛存在于大气中,能够进行长距离传输并具有严重生物毒性的全球性污染物。根据物理化学特征,一般将大气汞分为三种形态:气态单质汞(GEM),气态氧化汞(GOM)和颗粒态汞(PBM)。研究大气汞(主要指活性汞RM)在气粒相之间的分配对于评估大气汞沉降和了解汞的迁移转化具有重要的意义。之前的研究认为RM在气相和颗粒相之间的分配是影响大气GOM和PBM浓度的重要因素,并且气粒分配过程受到大气温度和颗...

中国科学院合肥物质科学研究院开展城市大气走航观测与排放源追踪实验研究(图)

中国科学院合肥物质科学研究院 城市大气 走航观测 排放源 追踪实验

<

2020/7/24

近期,中科院合肥研究院健康所医学物理技术中心光谱质谱研究团队利用前期自主开发的挥发性有机物(VOCs)走航监测质谱仪,开展了城市大气VOCs走航观测与排放源追踪实验研究,结果发表在期刊Environmental Pollution上。VOCs是大气臭氧、光化学烟雾、二次有机气溶胶和PM2.5的重要前驱体,部分VOCs因致癌也直接威胁着人体健康。随着我国蓝天保卫战行动计划的实施,各地对VOCs污染管...

中国科学院地球环境研究所提出末次冰盛期大洋环流新模式(图)

中国科学院地球环境研究所 末次冰盛期 大洋环流 新模式

<

2020/7/21

由中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质国家重点实验室客座研究员于际民博士领衔的来自中国、澳大利亚、英国、西班牙等科学家组成的国际研究团队通过对多年的密切合作研究,绘制出国际上第一幅末次冰期大西洋深海碳酸根(CO32-)截面图(如下图),提出了一种全新的冰期大洋环流模式。根据南大西洋多个钻孔重建的大范围水体CO32-分布,该研究团队发现在南大西洋3至4公里水深存在一个巨大的富碳水体。结合放射性1...

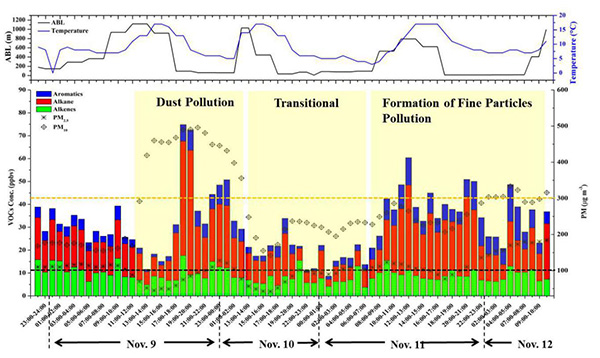

近期,中国科学院地球环境研究所的VOCs监测及其环境效应研究团队,基于大气VOCs、颗粒物化学组成、无机气态污染物的监测数据,探索沙尘事件中VOCs的来源及转化过程,验证了沙尘对VOCs大气光化学反应的影响。此研究成果有助于深入理解西北地区沙尘参与下的二次气溶胶形成机制,提高颗粒物模式模拟的精度,增强对污染控制技术和政策的科技支撑。研究显示西安市冬季大气中VOCs的组成主要受局地人为源排放影响,包...

近日,中国科学院城市环境研究所大气污染控制化学研究组(陈进生研究团队)发表重要成果:“利用二次有机示踪物直观的反映沿海城市二次有机气溶胶的主要来源和形成机制”。研究成果以“Characteristics of PM2.5-bound secondary organic aerosol tracers in a coastal city in Southeastern China: seasonal...

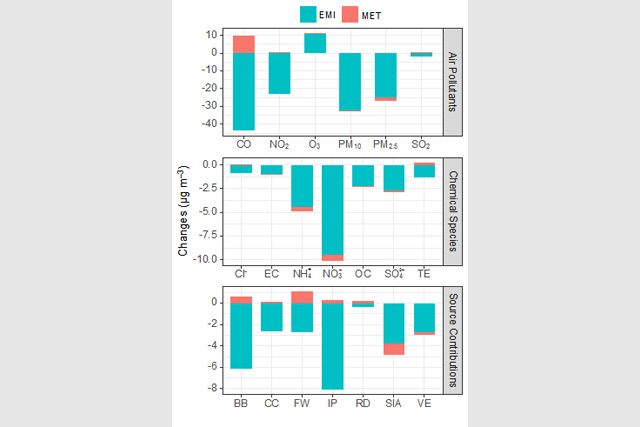

日前,我校环境学院大气科学系孔少飞教授团队与湖北省环境监测中心站等合作开展的研究《由于新型冠状病毒肺炎武汉封城后大气PM2.5化学组成和来源发生了显著变化》在《全环境科学》在线发表,这也是双方首次以湖北省大气复合污染研究中心共同发表的论文。第一作者为2017级博士研究生郑煌,通讯作者为孔少飞教授。为阻断新冠病毒传播,武汉在2020年1月23日采取“封城”措施,为扼制疫情扩散做出了重大贡献。“封城”...

近日,南京大学物理学院孙建教授等人,与英国剑桥大学、爱丁堡大学的研究人员合作,利用晶体结构搜索和第一性原理分子动力学模拟等方法预言了氦和甲烷在高压下可形成稳定化合物,并发现该化合物在高温高压极端条件下会出现新奇的塑晶态与超离子态共存的现象。相关研究成果以"Coexistence of plastic and partially diffusive phases in a helium-methan...

2020年6月13日,《国家科学评论》(National Science Review)在线发表了丁爱军与符淙斌研究团队合作发表的题为“ENSO and Southeast Asian biomass burning modulate subtropoical trans-Pacific ozone transport”的最新研究成果。该项工作发现在厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)影响下,东南亚森林...