搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 恒星与银河系”相关记录509条 . 查询时间(0.732 秒)

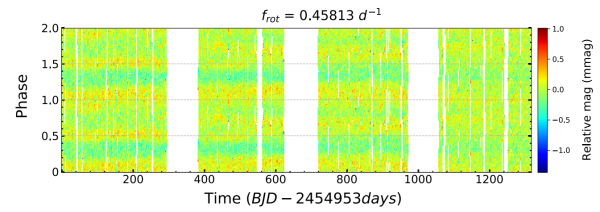

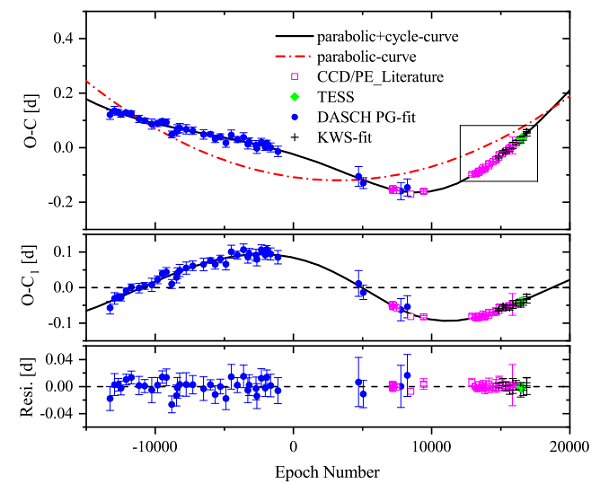

中国科学院新疆天文台发现在盾牌座δ型变星中长期存在黑子现象(图)

盾牌座 δ型变星 黑子现象

<

2022/8/4

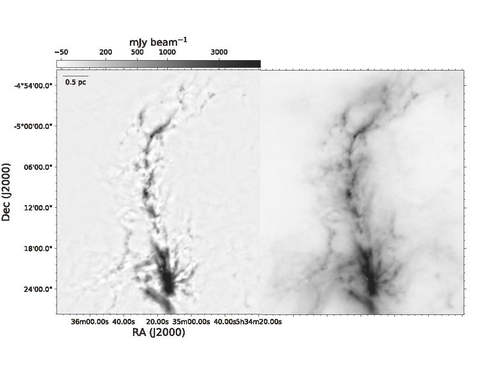

创新成像方法协同空间及地面望远镜数据获取高质量成图(图)

创新成像方法 空间及地面 望远镜数据 高质量成图

<

2023/1/12

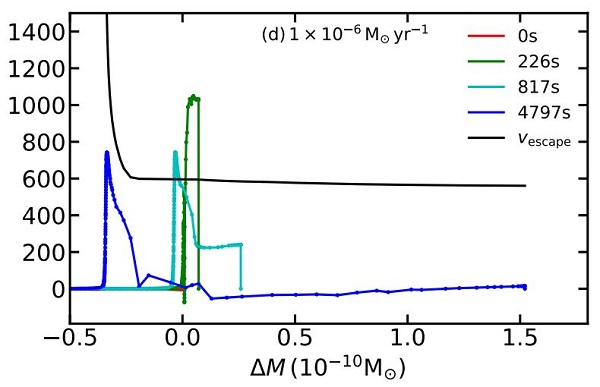

云南天文台在吸积白矮星领域取得新进展(图)

吸积 白矮星 中国科学院云南天文台

<

2023/1/12

科研人员首次在盾牌座δ型变星中发现长期存在黑子等现象(图)

盾牌座 δ型变星 黑子 中国科学院新疆天文台

<

2023/1/13

云南天文台解释了极低伴星质量黑寡妇脉冲星的起源问题(图)

极低伴星质量 黑寡妇脉冲星 起源问题

<

2023/1/12

科研人员利用南山1米光学望远镜对疏散星团NGC 2355进行时序观测研究获进展(图)

1米 光学望远镜 疏散星团NGC2355 时序观测

<

2023/1/13

中国科学院紫金山天文台在太阳耀斑触发机制研究中取得进展(图)

太阳耀斑 触发机制 磁内爆猜想 光球剪切运动

<

2022/9/8

云南天文台科研人员在双星星族性质研究方面取得新进展(图)

双星 星族性质 中国科学院云南天文台

<

2023/1/12

云南天文台在吸积盘能量守恒机制研究上获进展(图)

吸积盘 能量守恒 中国科学院云南天文台

<

2023/1/12

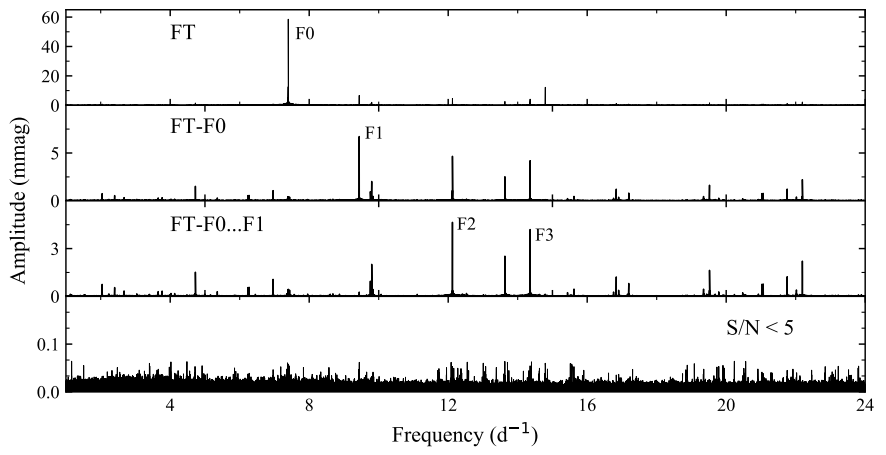

中等振幅盾牌座δ 型变星KIC 1573174研究获进展(图)

中等振幅 盾牌座 δ 型变星 KIC1573174

<

2023/1/13

云南天文台科研人员在大质量双星研究方面获系列进展(图)

大质量 双星研究 中国科学院云南天文台

<

2023/1/12

云南天文台揭示了孤立的极大质量碳氧白矮星的起源(图)

孤立 极大质量 碳氧白矮星

<

2023/1/12

超强太阳风暴袭击下低纬度地区电网GIC风险研究取得进展(图)

超强太阳风暴 低纬度地区 电网GIC风险

<

2022/9/14

中国科学院云南天文台关于耀斑大尺度电流片中湍流耗散的研究取得进展(图)

耀斑 电流片 湍流耗散

<

2022/9/15