搜索结果: 106-120 共查到“知识要闻 土壤生物学”相关记录268条 . 查询时间(2.416 秒)

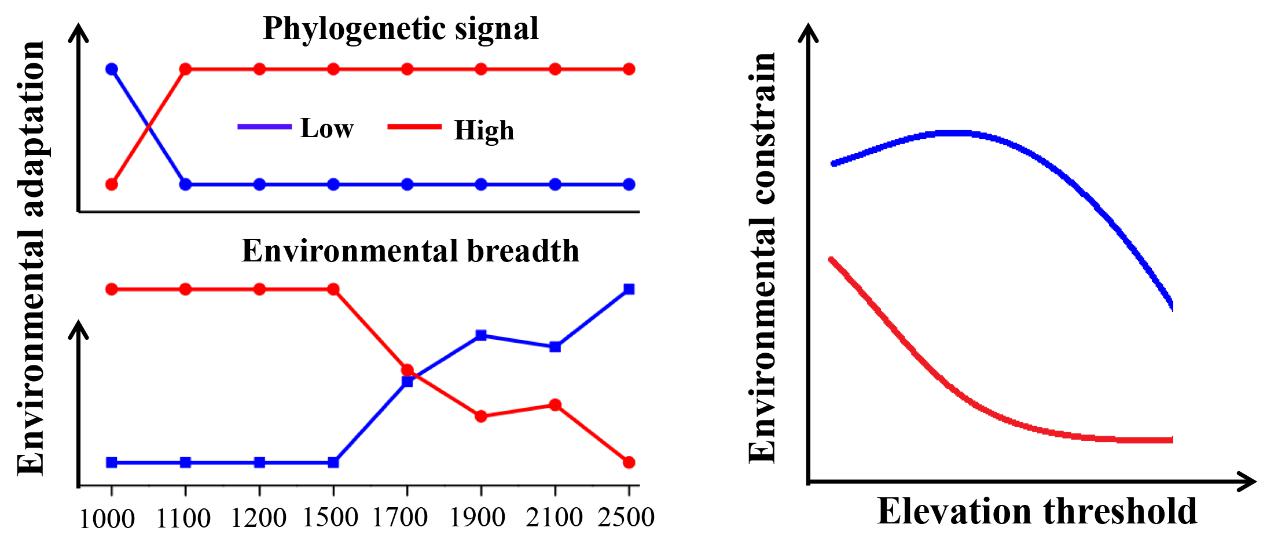

中国科学院水生植物与流域生态重点实验室、中国科学院武汉植物园环境基因组学学科组万文结副研究员与杨玉义研究员,同中南民族大学何冬兰教授开展合作,以湖北神农架林区森林土壤为研究对象,使用Illumina MiSeq技术确定了含phoD基因细菌的组成和多样性,使用传统方法测定了土壤的理化性质;运用多种统计学分析方法以揭示含phoD基因的稀有种和丰富种细菌对环境的适应性和群落构建机制。

稻米是人体无机砷摄入的主要来源,而砷在水稻土中的化学形态多样,且不同形态砷的毒性及生物有效性截然不同。因此,水稻土中不同形态砷的迁移转化过程对水稻籽粒中砷的积累及其安全具有重要意义。近期的一些研究发现稻田土壤中除了存在无机砷(如无机三价砷及五价砷)与甲基砷[如一甲基砷及二甲基砷(DMA)]外,还广泛存在着巯基砷化合物,包含无机巯基砷及甲基巯基砷,其中二甲基一巯基砷(DMMTA)具有高毒性。然而目前...

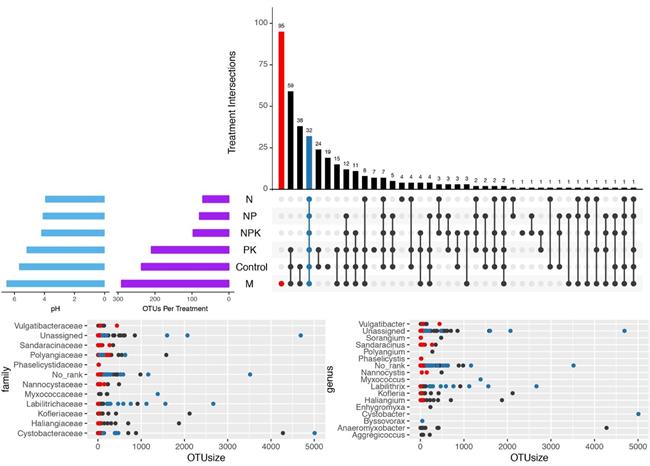

中国科学院南京土壤研究所王辉研究员团队与南京农业大学崔中利教授团队合作,利用16S rRNA基因测序技术,对长江流域6对有机和常规管理的农田土壤进行了捕食性细菌丰度分析,并为进一步探究不同施肥管理对土壤粘细菌群落的影响,相关成果发表在Applied Soil Ecology(2020)、Science of the Total Environment(2020)上,研究工作得到国家重点研发计划、国...

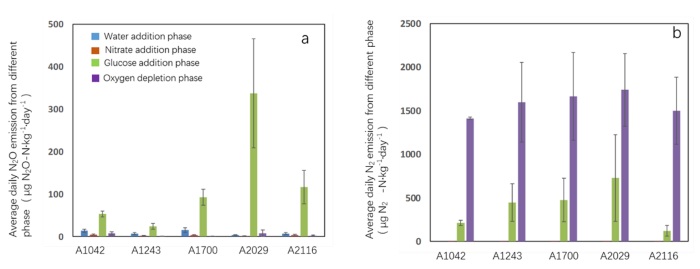

中国和德国研究团队共同努力,沿着阿塔卡马沙漠的干旱梯度对土壤进行取样,并利用旱地反硝化过程全自动土壤培养系统(Robotized continuous Flow incubation system)在线监测了不同土壤的反硝化过程,发现即使在极端干旱的阿塔卡马沙漠,微生物丰富度显著降低,但由于存在巨大的微生物功能冗余,土壤反硝化功能可完整保存,反硝化潜力在条件适宜时可完全恢复。未来土地利用的变化或极...

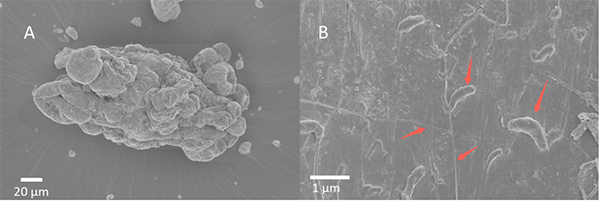

西北农林科技大学资源环境学院“旱地土壤培肥与高效施肥”科研创新团队翟丙年教授研究小组在苹果园土壤团聚体微生物领域取得新进展(图)

西北农林科技大学资源环境学院 土壤培肥 翟丙年 苹果园 微生物

<

2021/6/10

2021年3月19日,资源环境学院“旱地土壤培肥与高效施肥”科研创新团队翟丙年教授研究小组在《Soil Biology and Biochemistry》发表题为“Assembly of abundant and rare bacterial and fungal sub-communities in different soil aggregate sizes in an apple orcha...

研究结果表明:土壤温度、电导率、速效钾含量和phoD基因丰度在低海拔区域更高。碱性磷酸酶活性在高海拔和低海拔区域未有显著性差异。然而,高海拔区域含phoD基因细菌的多样性明显更高,且系统发育聚集明显更紧密。

中国科学院华南植物园在氮磷交互作用影响陆地碳循环过程研究中取得进展(图)

中国科学院华南植物园 氮磷 陆地碳循环 土壤生物学与生物化学

<

2021/5/26

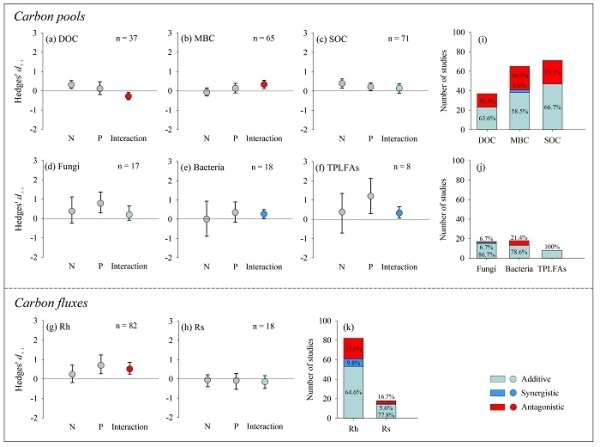

中国科学院华南植物园生态中心博士江军在研究员王应平和闫俊华的指导下,遴选了全球158篇氮磷施肥全因子实验 (control,+N,+P,+NP) 的研究论文,以编译的1928个有效观测数据为基础,运用meta分析方法,将氮磷交互作用划分为协同效应(synergistic)、对抗效应(antagonistic)和可加效应(additive),全面评估了8个地下碳循环关键变量(DOC、MBC、SOC、...

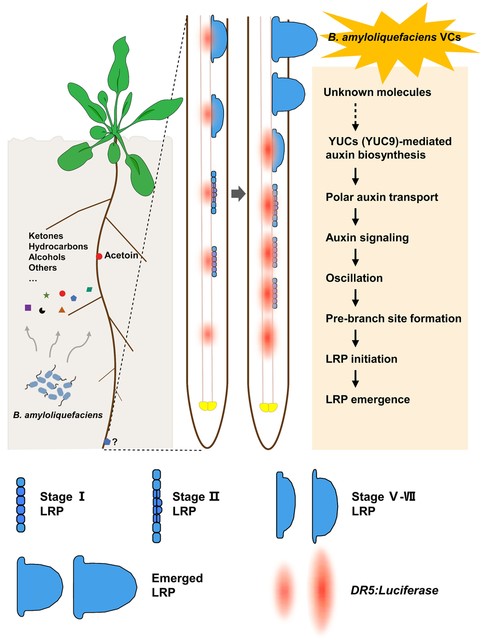

植物侧根在主根上的形成是由根系生物钟(root clock)介导的,并受内源激素信号和外部环境因素的协同调控。根际微生物作为植物的“第二基因组”,能够改变植物的根系构型,增强侧根和根毛的发育,促进植物的生长和根际养分吸收,是促进化肥减施增效和农业绿色发展的重要因素。然而目前对根际微生物调控植物侧根发育的活性物质和调控机制尚不完全清楚。

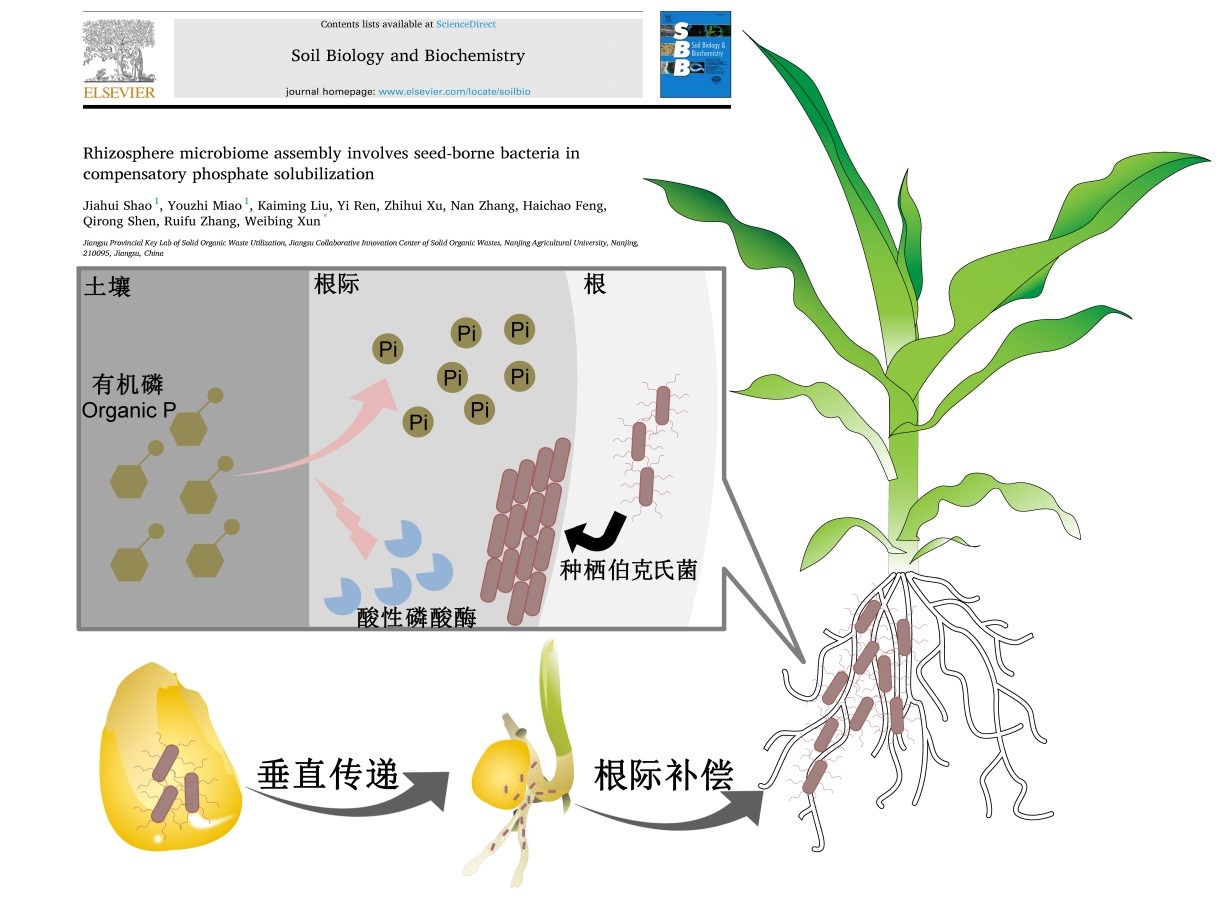

根际微生物组对植物生长和健康具有重要作用,其装配同时受到土壤微生物水平传递和种栖微生物垂直传递的影响。目前根际微生物组结构和功能装配的研究主要集中在水平传递途径,然而垂直传递的种栖微生物对子代作物根际微生物组结构和功能装配的影响尚不清楚。

长期施肥对泥炭地生物地球化学过程影响方面取得新进展(图)

施肥 泥炭地 生物 影响

<

2021/7/9

研究发现,长期施肥显著增加了泥炭地土壤磷含量,磷含量增加显著降低了土壤磷与氮分解酶活性。同时,营养物质变化也显著增加了碳与磷水解酶的比值,表明微生物对碳源需求增加,促进有机碳分解。此外,研究还发现农业施肥还可以通过地表与地下径流影响其周围天然泥炭地土壤物质循环过程,呼吁应加强垦殖泥炭地施肥管理、发展环境友好型耕作模式。

微生物在砷的生物地球化学循环中扮演着重要角色。由于砷的毒性,微生物进化出不同的代谢机制来应对其毒害,这些机制包括氧化、还原、甲基化、脱甲基、挥发、外排等。一些微生物能将无机三价砷[As(III)]甲基化产生毒性低的甲基五价砷。然而,砷甲基化过程的中间产物单甲基三价砷[MAs(III)]具有比As(III)更强的毒性。有意思的是,有些微生物通过产生剧毒的MAs(III)抑制其它微生物生长,将MAs(...

中国科学院华南植物园生态中心研究员旷远文、侯恩庆博士联合南京大学教授李建龙团队成员,发现氮富集促进陆地生态系统土壤有机碳固存的新机制。相关研究近日发表于国际学术期刊《全球变化生物学》。

中国科学院农业资源研究中心揭示长期污灌区农田重金属迁移风险(图)

长期污灌区 农田 重金属 迁移风险

<

2021/4/6

通过区域尺度和深层土柱采样,中国科学院农业资源研究中心李小方研究组最近揭示了华北地区典型长期污灌区农田重金属迁移风险。研究表明,长期污水灌溉不仅仅导致农田表层土壤重金属超标和小麦籽粒超标,还可能导致重金属迁移至含水层。相关研究成果最近在线发表在国际知名期刊Environmental Pollution上。长期污灌容易导致农田重金属累积,这方面已经有众多研究。但传统认为重金属在土壤中迁移性差,一般不...

中国农业科学院生物技术研究所生物所与奥瑞金种业股份有限公司举行合作推进会(图)

奥瑞金种业股份 合作推进 生物育种

<

2022/3/15

2022年3月11日,生物所与北京奥瑞金种业股份有限公司举行生物育种合作推进会,李新海所长、谷晓峰副所长、科研管理处、成果转化处和相关科研人员参会。作物功能基因组研究中心的科研人员分别汇报了近年来在抗虫玉米、耐除草剂玉米和抗旱玉米领域的创新成果及生物育种进程,目前多个转化体已陆续进入生产性试验阶段,具有广阔的应用前景。奥瑞金公司董事长韩庚辰对玉米种业的现状及未来产业需求进行了交流,并表示公司会持续...