搜索结果: 1-15 共查到“大气化学 碳”相关记录31条 . 查询时间(0.441 秒)

中国科学院近代物理研究所二氧化碳分子解离碎裂研究获新进展(图)

二氧化碳 分子解离 大气化学

<

2023/8/13

CO2分子是火星、金星等行星大气的主要成分,作为最简单的三原子分子,其解离碎裂机理研究不仅具有重要的基础意义,同时在行星大气化学、探索太空移民技术等应用领域至关重要。中国科学院近代物理研究所原子物理中心科研人员与西安交通大学、中国科学技术大学、四川大学等单位合作,在CO2解离碎裂机理研究方面取得新进展,相关成果以副封面形式发表在The Journal of Physical Chemistry L...

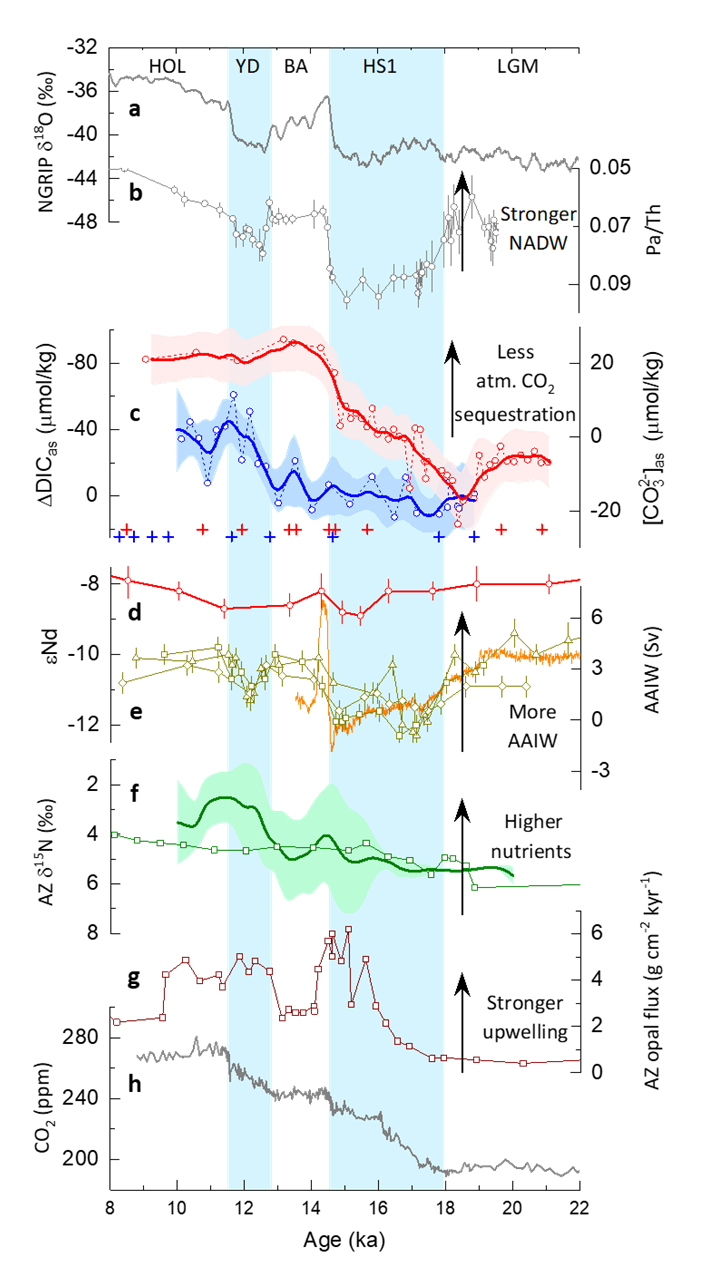

中国科学院地环所参与量化南大洋排碳通量(图)

大气二氧化碳 碳循环 气候变化

<

2023/8/13

作为巨大的碳储库,海洋对不同时间尺度的大气二氧化碳(CO2)变化起着至关重要的作用。南极冰心记录了千-百年尺度大气CO2波动,但是这些波动具体是受哪些海洋过程调控呢?这一问题至今尚未解决。为更准确地预测未来大气CO2 变化,我们亟需深入理解全球碳和营养物质循环及其与温盐环流的耦合机制,这也是深入理解全球碳循环-气候变化机制的一个重要渠道。

中国科学院广州地球化学研究所在气溶胶二元羧酸的放射性碳同位素分析方面取得进展(图)

气溶胶 二元羧酸 放射性碳 同位素分析

<

2021/4/28

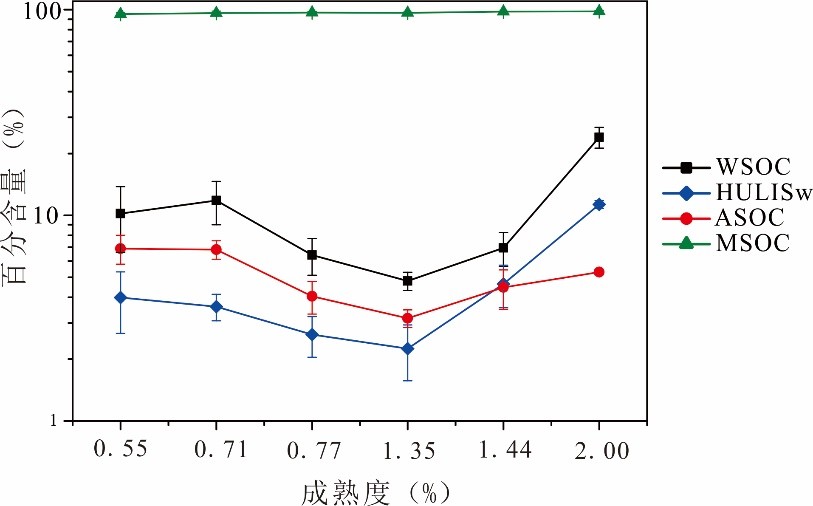

有机气溶胶(OA)通常占大气细颗粒的20-90%,对环境,气候和人类健康造成了巨大影响。在OA中,水溶性的有机气溶胶(WSOA)能参与成云过程,改变云层反射率。因其显著的气候效应,WSOA近年来受到了学界的广泛关注。二元羧酸是WSOA中含量最高的一类化合物。二元羧酸含有两个羧基官能团,挥发性低,亲水性强,能通过影响云凝结核和冰核的形成而影响大气辐射强迫,进而改变全球和区域气候。此外,大气二次反应过...

EST:中亚碳质气溶胶研究取得新进展(图)

EST 中亚 碳质气溶胶

<

2021/4/28

碳质气溶胶主要由有机碳(OC)、元素碳(EC)和碳酸盐构成,能够通过吸收或散射太阳辐射而影响区域气候变化。研究发现,在利用热光法检测OC、EC的升温过程中,碳酸盐也能释放出CO2,进而导致对OC、EC含量的高估。通常情况下,由于碳酸盐在细颗粒物中(PM2.5)含量低,由此带来的不确定性可以忽略,但对于干旱半干旱地区的较大颗粒物(如PM10或总悬浮颗粒物(TSP)),碳酸盐对OC、EC含量的影响不容...

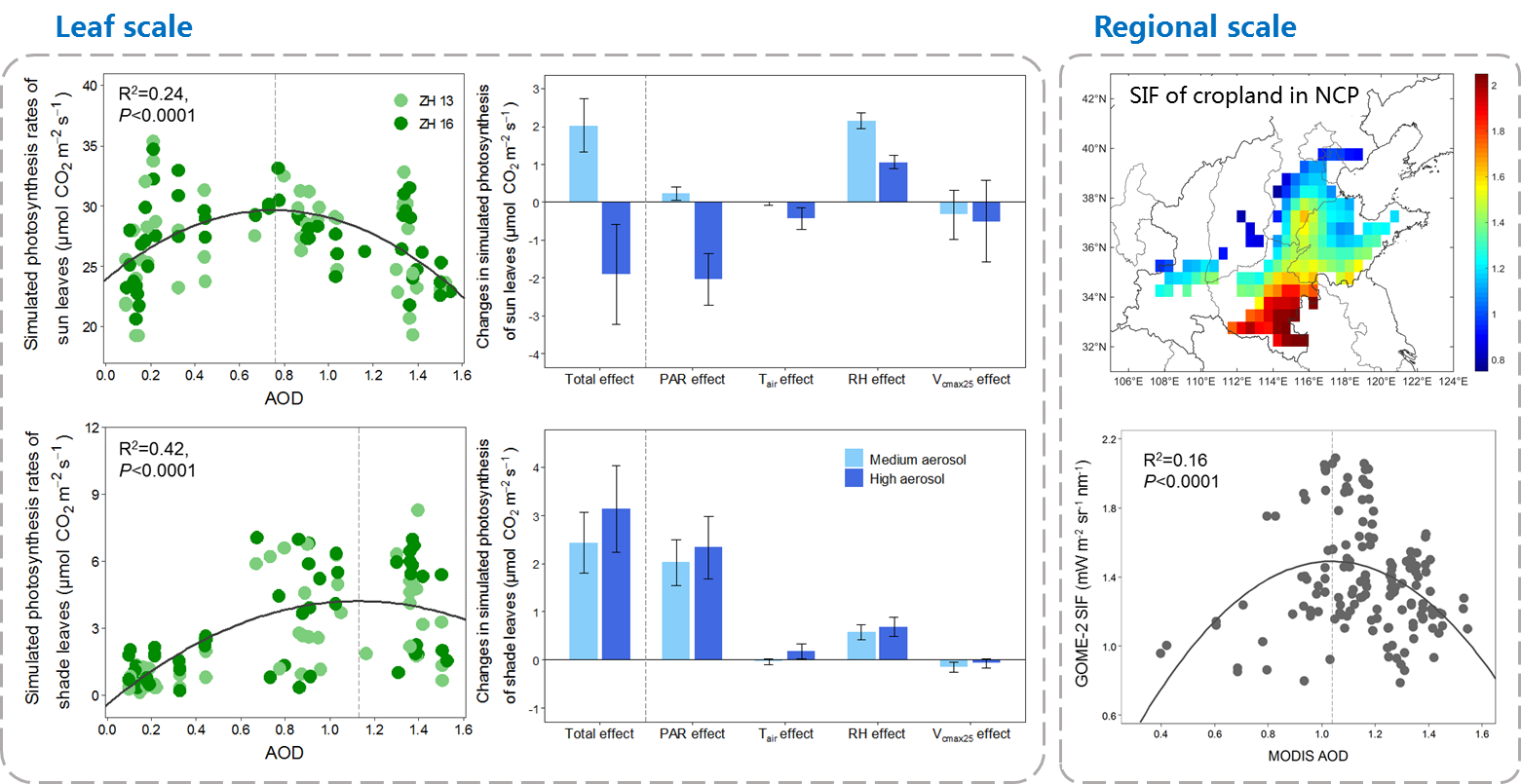

中科院植物所刘玲莉研究组基于华北地区气溶胶浓度周期性波动的特点,结合野外观测、机理模型和卫星遥感观测,评估了气溶胶对植物光合作用及水分利用的影响,并探讨了相关机理。研究人员发现,在中等水平的气溶胶浓度下,大豆的阳生叶、阴生叶和冠层光合速率达到最大值。在整个华北平原区域,通过卫星观测到的太阳诱导叶绿素荧光(solar-induced chlorophyll fluorescence,SIF,表征生态...

中国科学院地球环境研究所研究揭示华北平原黑碳气溶胶的来源与混合态特征(图)

华北平原 黑碳气溶胶 混合态特征

<

2021/1/28

中国科学院地球环境研究所王启元副研究员等联合国内外多家研究单位在香河大气观测站利用一系列高精度观测手段研究了华北平原黑碳气溶胶的来源、理化性质及辐射效应。研究结果表明,液态化石燃料和固体燃料燃烧排放对黑碳的贡献分别为69%和31%。该结果是基于燃煤和生物质燃烧源排放实验获取的吸收Angstrom指数得来。空气质量模型WRF-Chem表明,虽然整个采样期间黑碳主要来自香河本地,但是高浓度的黑碳主要来...

青藏高原大气和雪冰中碳质组分含量、沉降、来源和吸光特征的综述(图)

青藏高原 大气 雪冰 碳质组分

<

2020/12/24

近日,国际环境类期刊《Environment International》发表了中科院青藏高原所高寒环境质量与安全团队/中科院青藏高原地球科学卓越创新中心李潮流研究员与美国中央华盛顿大学(Central Washington University)和东北大学(Northeastern University)等单位合作的题为“Carbonaceous Matter in the Atmosphere...

AE: 京津冀冬季二次有机碳气溶胶的主要化学生成途径(图)

二次有机碳 气溶胶 生成途径

<

2020/10/22

二次有机碳气溶胶(SOA)的化学反应机制是大气化学研究的前沿和难点。目前大气化学模式通常明显低估SOA浓度,除了与其前体物排放源的不确定性有关,其化学机制认识不足也是重要原因;在中国东部霾的发生发展过程中,各种前体物和化学途径对SOA的影响机制及相对贡献仍不清楚。

中国科学院地球环境研究所李建军博士联合国内外多家研究机构和大学,通过水和乙腈分步萃取的方式,研究了关中渭南农村地区大气PM2.5中水溶性(WS-BrC)和非水溶性棕碳(WI-BrC)化合物的光学特性和分子组成。结果表明冬季WS-BrC和WI-BrC的吸收系数(Abs)均显著高于夏季,这主要与冬季农村地区生物质燃烧取暖有关。夏季昼夜WS-BrC在365 nm的质量吸收系数(MAC365)接近,然而W...

据cnBeta:外媒报道,众所周知,目前大气中的二氧化碳浓度是很长时间以来的最高值。根据一项对化石植物物质的新研究,当今的大气二氧化碳浓度超过了过去2300万年的最高记录,而且从来没有这么快地飙升过。

大规模碳捕获是全球应对气候变迁最重要的解决方案之一,而从火电厂等高湿度、高酸度烟道气中高效捕获二氧化碳是最紧迫的科技挑战。近日,我校物质学院章跃标课题组和合作者研究了具有超常化学稳定性、可调CO2/H2O动力学吸附选择性和较低再生能耗的MOF材料及其吸附分离机理,可实现低能耗、高性能、可循环的烟道气碳俘获。该成果题为“Robust Metal−Triazolate Frameworks...

中国科学院广州地球化学研究所揭示了家用燃煤排放棕色碳的化学和吸光性特征(图)

中国科学院广州地球化学研究所 家用燃煤排放 棕色碳 化学 吸光性特征

<

2020/3/13

棕色碳(Brown Carbon,BrC)是大气气溶胶中一类在紫外-可见光波段具有较强光吸收,且其吸光特性呈现显著的波长依赖性的有机碳组分,广泛存在于气溶胶、云、雾和雨水等介质中。作为重要的大分子有机质,BrC不仅可以直接吸收和散射太阳辐射,影响地球的能量收支平衡,还可以影响颗粒的吸湿性生长,云凝结核和冰核形成,从而大气环境和气候变化。另外这类大分子有机质还会诱导产生活性氧物质,对人类健康产生很大...

新技术使制造化肥碳排放量减半

新技术 制造化肥碳 排放量减半

<

2019/11/21

为了养活全球70多亿人口,人类依靠有上百年历史的哈伯—博世工艺将空气中的氮和天然气中的甲烷转化为氨,后者是制造化肥的原始材料。但是这一过程每年排放了超过4.5亿吨的二氧化碳,约占人类碳排放总量的1%,比任何其他工业化学反应的碳排放量都要多。

中国科学院大气物理研究所AAS封面故事:探索陆地生态系统碳通量(图)

探索;陆地生态;系统碳通量

<

2021/10/29

南京信息工程大学陈书涛博士、南京农业大学邹建文教授、南京信息工程大学胡正华教授和安徽省气象局卢燕宇的合作研究成果“基于温度、降水、叶面积指数模拟的陆地生态系统碳通量”被选为中国科学院大气物理研究所主办的英文期刊《大气科学进展(英)》(Advances in Atmospheric Sciences)2019年第7期的封面论文。该封面展示了具有碳吸收作用的热带生态系统的图片。生态系统具有吸收大气中C...

中国科学院广州地球化学研究所在燃烧排放棕色碳研究方面取得系列进展(图)

中国科学院广州地球化学研究所 燃烧排放 棕色碳

<

2019/3/6

棕色碳(Brown Carbon,BrC)是一类在紫外-近可见光区具有有效光吸收的有机碳组分,广泛存在于云、雾、雨水和大气气溶胶中。作为重要的吸光性物质,BrC不但可以直接吸收太阳光,还会通过改变气溶胶的性质而间接影响着光辐射强迫,从而对区域和全球气候产生重要的影响。另外由于含有较多的酚羟基、醌基等,BrC还具有较强的氧化潜势,对人类健康具有较大的危害。大气BrC的来源很多,其中生物质燃烧排放被认...