搜索结果: 121-135 共查到“知识库 文学”相关记录328条 . 查询时间(1.468 秒)

匡文波等:乡村文化振兴下新媒体数字传播策略

乡村文化振兴 新媒体 数字传播策略

<

2023/5/6

王斌等:数字环境下新闻业的本体特征与研究路径

数字环境 新闻业 本体特征 研究路径

<

2023/5/6

刘小燕等:政府传播研究的多元路径与未来方向

政府传播研究 多元路径 未来方向

<

2023/5/6

赵永华等:中国人权话语建构与国际传播

中国人权 话语建构 国际传播

<

2023/5/6

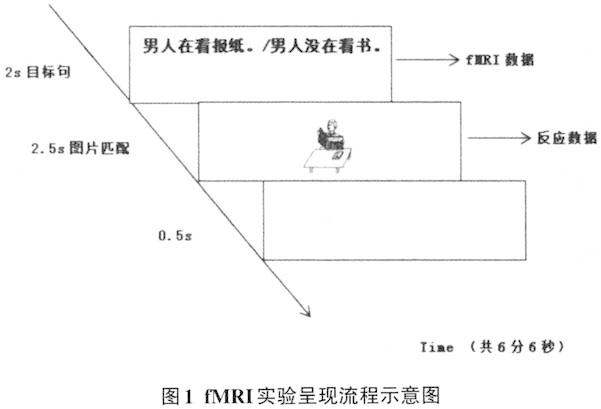

汉语否定效应的功能性磁共振成像研究——基于一例失语患者和健康对照组的对比研究(图)

汉语 否定句 功能性磁共振成像 句法复杂性

<

2022/3/7

高贵武等:“中国之声”的形塑:人民广播对外广播80年回望

中国之声 形塑 人民广播

<

2023/5/6

杨奇光等:数字时代新闻价值构建的历史考察与中西比较

数字时代 新闻价值构建 历史考察 中西比较

<

2023/5/6