搜索结果: 151-165 共查到“知识要闻 恒星与银河系”相关记录509条 . 查询时间(2.292 秒)

中国科学院上海天文台团队提出利用银河系失踪重子测量其总质量的新方法(图)

中国科学院上海天文台 银河系 失踪重子测量 总质量 新方法

<

2020/12/18

我们人类居住的银河系拥有许多意义深远的谜团。天文观测提供了有力的证据,表明银河系由暗物质主导,而普通物质(即重子)大约仅占银河系总质量的6%。这个比例大大低于大爆炸核合成理论所预言的宇宙重子比例(16%),而解决这个银河系失踪重子之谜的关键一步是精确测量银河系的总质量。中国科学院上海天文台由郭福来研究员领导的研究团队近期提出了一种测量银河系总质量的新方法。科研人员首次利用银河系周围星系周介质【1】...

南山26米望远镜氨分子观测研究进展(图)

南山 26米 望远镜 氨分子观测

<

2020/12/18

氨分子(NH3)是宇宙中探测到的第一种多原子星际分子,其谱线包含了很多频率接近的精细跃迁,便于计算分子云的温度、密度等物理参数。较之于一氧化碳分子(CO),氨分子示踪的气体密度高一个量级(),在低温时不易冻结耗散,特别适于观测研究分子云中的冷致密气体成分。由于恒星形成就发生于低温的致密云核中,氨分子谱线成为分子云与恒星形成观测研究中最常用的分子谱线之一。

近日,由安徽师范大学、中科院国家天文台、中国科学技术大学、广州大学、中科院上海天文台、中山大学以及北京大学的科研人员组成的研究团队,在一个河外星系中发现了一对互相绕转的超大质量双黑洞吞噬恒星的罕见天文现象。这是天文学家迄今为止在正常星系中发现的第二例超大质量双黑洞绕转系统。该研究成果近日在线发表于国际科学期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。

中国科学家发现双黑洞吞噬恒星罕见现象

中国科学家 双黑洞 吞噬恒星 罕见现象

<

2020/11/30

安徽师范大学舒新文教授研究小组与中科院国家天文台、中国科学技术大学等国内多家研究机构和大学科研人员合作,在一个河外星系中发现一对互相绕转的超大质量双黑洞吞噬恒星的罕见天文现象。这是天体物理学家迄今为止在正常星系中发现的第二例超大质量双黑洞绕转系统。该成果近日发表于《自然—通讯》。黑洞是广义相对论预言的天体,具有独特的时空结构,进入其视界面的所有物质包括光线都无法逃脱。当一个恒星运动到太靠近黑洞的位...

清华大学物理系在大质量恒星超新星爆发形成中心磁星的模型研究上取得重要进展(图)

恒星 超新星 爆发形成 磁星

<

2020/12/1

伽玛射线暴及超新星是宇宙中最剧烈的高能爆发现象,维持其高能量辐射的物理机制一致是个谜团。理论研究认为中心快速自转的磁星可能是长伽玛射线暴及部分壳层剥离超新星的能量引擎之一,但缺乏大样本观测证据。近期,物理系王晓锋教授团队系统研究了长时标伽玛暴和壳层剥离超新星中心能源性质。他们发现,无论是各向同性还是沿着伽玛暴喷流方向传播的磁星风模型,磁星候选体的磁场(B)和初始自转周期(P0)分布均符合B正比于P...

中国科学院国家天文台科研人员基于LAMOST揭示银盘“屋脊”结构的星族特性与化学动力学演化(图)

中国科学院国家天文台 LAMOST 银盘 屋脊结构 星族特性 化学动力学演化

<

2020/11/10

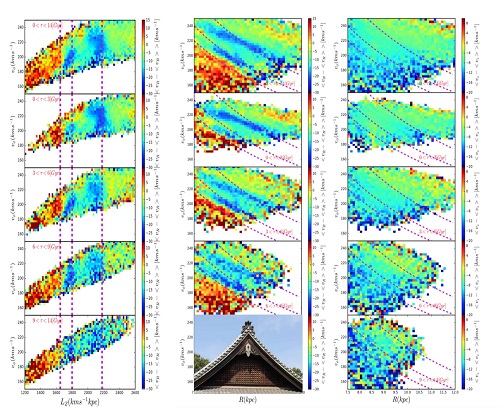

近日,由LAMOST特聘青年研究员、云南大学博士后王海峰、云南大学黄样副教授、河北师范大学崔文元教授以及北京大学张华伟副教授等人组成的国际团队,基于LAMOST主序拐点与OB恒星样本数据追溯了银盘“屋脊(Ridge)”结构的化学动力学演化特性。欧空局Gaia DR2数据释放后,基于这些数据的第一篇发表在《自然》杂志的文章发现太阳邻域有很多的非对称性,比如,“蜗牛状”结构,“拱形”结构,以及“屋脊”...

我天文学家首次发现类新星光变存在准周期振荡

天文学 类新星 光变 准周期振荡

<

2020/10/12

中国科学院云南天文台研究人员首次发现类新星的光变存在准周期振荡,同时证实在此类系统中存在强的盘风,相关结果对研究双星物质吸积和演化等具有重要意义。类新星是一类长周期、高吸积率的激变双星,白矮星主星从充满洛希瓣的晚型红矮星次星吸积物质在自己的周围形成高温的吸积盘。这类激变双星具有与新星类似的物理特征但却没有观测到新星爆发,是研究新星爆发、吸积物理过程和探讨激变双星演化等的天然实验室。六分仪座SW是类...

北京大学物理学院天文学系吴月芳教授获得中国天文学会张钰哲奖(图)

中国天文学会;张钰哲奖;恒星形成

<

2021/11/8

2020年10月12日上午,在中国天文学会2020年学术年会开幕式上,北京大学天文学系吴月芳教授被颁发中国天文学会第十五届张钰哲奖。

2020年10月6日,《自然·天文》(Nature Astronomy)发表了一项由我国天文学家主导的国际科研团队关于富锂巨星真实身份的重要成果,北大天文系LAMOST Fellow博士后周渝涛作为共同第一作者参与了该研究工作。该团队借助我国大科学装置郭守敬望远镜LAMOST,以及开普勒太空望远镜的星震数据,结合光谱分析和星震学技术,发现富锂巨星其实是演化到更晚期的红团簇星,而不是传统上所认为的红...

中国科学院国家天文台科研人员借助“心电图”揭秘富锂巨星(图)

中国科学院国家天文台 心电图 富锂巨星

<

2020/10/10

锂元素是宇宙中最早产生的元素之一,但它在多种天体中的含量均与理论预测存在较大的差异。锂元素在恒星中的起源与演化一直困扰着天文学家,例如,宇宙中有一种被称为富锂巨星的天体,它们锂元素的含量超过恒星演化理论值的上千倍。针对这些天体中的锂是如何产生的,天文学家一直在努力寻找答案。北京时间10月6日凌晨,国际学术期刊《自然·天文》(Nature Astronomy)发布了一项由我国天文学家主导的国际科研团...

中国科学院国家天文台研究团队发布LAMOST和Gaia的红团簇星样本并利用该样本取得系列重要进展(图)

中国科学院国家天文台 LAMOST Gaia 红团簇星样本 外盘翘曲起源 星族起源

<

2020/10/10

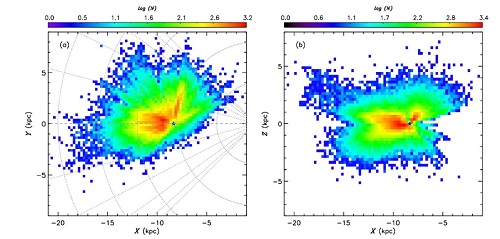

近日,云南大学黄样副教授、刘晓为教授、牛津大学Ralph Schonrich博士、北京大学张华伟副教授等人基于LAMOST DR4光谱数据和Gaia DR2自行数据构建并发布了近14万颗主红团簇星的精确距离、质量、年龄和三维速度信息。这些数据对于许多前沿课题的研究具有重要的价值,目前已在银盘的速度场,外盘翘曲起源及星族起源等研究中发挥了作用,同时该样本将成为LAMOST巡天数据资源中非常重要的一部...

近邻星系的冷尘埃性质与亚毫米超研究获进展(图)

近邻星系 冷尘埃 亚毫米超

<

2020/9/27

星际尘埃在晚型星的包层中形成,通过(超)新星爆发或者星风进入星际空间。它是星系星际介质的重要成分,约占星际介质总质量的百分之一。研究尘埃性质是认识星际介质循环、星系演化的重要方法之一。得益于越来越多的多波段观测数据,天文学者广泛使用能谱拟合方法研究星系的冷尘埃性质,在很多星系探测到亚毫米波段的过量辐射(亚毫米超),但是亚毫米超的来源和机制仍然不十分清楚。

近邻星系M51-NGC5195的恒星形成区观测研究进展(图)

近邻星系 M51-NGC5195 恒星形成区观测 星族年龄

<

2020/9/27

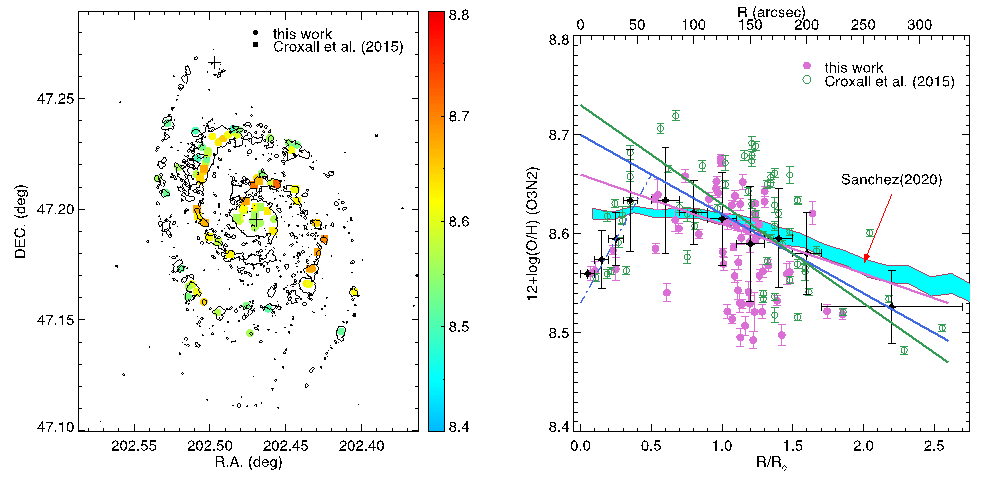

星族年龄、金属丰度和恒星形成率是星系的重要物理参数。金属丰度是示踪星系过去的恒星形成活动的一个重要指标。恒星形成率(SFR)对于理解星系的诞生和演化至关重要,它提供了星系中气体的含量以及恒星形成效率等信息。近邻星系由于其视大小较大,可以在更宽的波长范围内进行高空间分辨的图像和光谱观测,因此它是研究星系形成与演化的理想天体物理实验室。

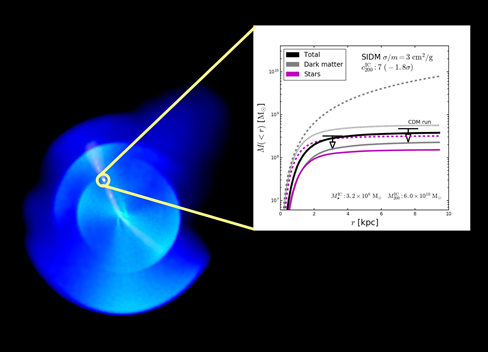

清华大学物理系在暗物质研究方面取得进展(图)

清华大学物理系 暗物质 物理评论快报 星系

<

2020/9/22

近期,物理系副教授安海鹏和博士后杨大能与加州大学河滨分校教授郁海波合作,通过研究发现两个缺少暗物质的特殊星系NGC1052-DF2和-DF4(简称DF2和DF4)的形成可能与暗物质自相互作用有关。该项工作还进一步展示了重子物质过程对暗物质的反馈效应不能在我们考虑的情形下产生DF2或DF4的观测结果。该文章的结果显示,缺少暗物质的星系可能成为探测暗物质的粒子物理性质的重要途径。

氨分子精细结构强度异常研究取得进展(图)

氨分子 精细结构 强度异常

<

2020/9/17

氨分子()谱线是分子云、恒星形成区和星系研究的重要探针,在局部热动平衡条件下,基态(J,K)=(1,1)谱线的5个精细结构强度分别对称相等。1977年观测发现(J,K)=(1,1)谱线精细结构存在不相等情况,即精细结构强度异常(简称HIA)现象。然而至今为止, HIA现象如何产生、如何在分子云中分布以及和哪些物理参量相关等问题还没有明确答案。