搜索结果: 181-195 共查到“微生物药物学”相关记录463条 . 查询时间(0.869 秒)

张玉琴,副研究员,硕士生导师。中国医学科学院、北京协和医学院医药生物技术研究所菌种保藏研究室,理学博士。主要研究领域和方向:药用微生物资源的收集、整理和保藏。主要开展原核微生物生态学、分类学、生理学及其应用价值评估(活性筛选及酶学等)和机理研究,重点挖掘各种极端环境的放线菌新资源。2009年1月—4月,曾赴韩国生命工学院开展了”嗜盐放线菌的多样性及其应用”的合作研究;2013年4月—2014年3月...

中国医学科学院医药生物技术研究所赫卫清副研究员(图)

中国医学科学院医药生物技术研究所 副研究员 微生物次级代谢调控 微生物药物

<

2015/1/27

赫卫清(1977.12),2006年毕业于中国协和医科大学,获理学博士学位,毕业后在医药生物技术研究所微生物代谢工程室工作,任助理研究员,2011年聘为副研究员。主要研究方向是微生物次级代谢调控和微生物药物研发。博士在读期间主要研究格尔德霉素的生物合成及其调节基因的克隆和功能鉴定。留所工作后对格尔德霉素的新衍生物进行研究,并参与必特螺旋霉素的进一步开发工作。2009-2011年在美国佐治亚州立大学...

中国医学科学院医药生物技术研究所硕士生导师王丽非副研究员(图)

中国医学科学院医药生物技术研究所 硕士生导师 副研究员 微生物药学 分子生物学

<

2015/1/27

王丽非,副研究员,硕士生导师。中国医学科学院、北京协和医学院医药生物技术研究所生物工程室。2008年毕业于北京协和医学院,获微生物与生化药学专业博士学位。多年来一直从事微生物药学和分子生物学的研究,目前主要研究方向为微生物天然产物生物合成以及调控机制研究,新型抗生素的合成生物学研究。工作期间作为课题负责人主持了重大新药创制科技重大专项“十二五”计划子课题任务1项(2014ZX09201001-00...

中国医学科学院医药生物技术研究所(图)

中国医学科学院医药生物技术研究所 微生物 生化药学

<

2015/1/26

中国医学科学院北京协和医学院医药生物技术研究所创建于1958年,原名抗菌素研究所是国内第一所现代化的微生物药物研究机构。现有职工400余人,其中,中国工程院院士1人国务院学位委员会委员1人、长江学者奖励计划特聘教授2人、国家杰出青年基金获得者4人、博士生导师16人、硕士生导师10人、在读研究生140余人。“微生物与生化药学”为国家重点学科。药生所主要研究方向是:传染病、肿瘤、代谢疾病及免疫相关疾病...

中国药用微生物菌种保藏管理中心

中国药用微生物菌种保藏管理中心 药用微生物菌种

<

2015/1/26

中国药用微生物菌种保藏管理中心(China Pharmaceutical Culture Collection,CPCC)始建于1958年,是国家微生物资源平台(2011年11月通过科技部和财政部的平台认定)的重要组成部分,是国家级药用微生物菌种保藏管理专门机构,也是国际菌种保藏联合会(WFCC)和中国微生物菌种保藏管理委员会成员之一,承担着药用微生物菌种负责的收集、鉴定、评价、保藏、供应与国际交...

美国发现近30年首个新型抗生素

美国 近30年 新型抗生素

<

2015/1/14

美国科学家发现了近30年来第一种新型抗生素,其可以杀死耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等多种致命病原体。科学家认为,随着人类与细菌耐药性之间战争的不断升级,这一抗生素有望成为“游戏规则颠覆者”。西北大学的吉姆·里维斯领导的研究团队在近日出版的《自然》杂志上撰文指出,他们在缅因州的土壤内发现了这种名为Teixobactin的抗生素。在老鼠身上进行的研究表明,该抗生素对致命的MRSA细菌等具有非常...

中国科学院上海药物研究所发现INSL5的促胰岛素释放作用

中国科学院上海药物研究所 INSL5 促胰岛素

<

2014/12/22

“胰岛素超家族成员INSL5可以通过刺激胰岛素的释放来调节机体的糖代谢”——2014年12月17日,Biochemical Journal 在线发表了中国科学院上海药物研究所王明伟研究组关于INSL5参与糖代谢调节的最新研究成果。类胰岛素肽5(INSL5)是1999年从表达序列标签(EST)文库中发现的一个胰岛素超家族成员,主要存在于直肠、结肠和膀胱,其内源性受体RXFP4(原名为GPCR142或...

中国医学科学院药物研究所硕士生导师扈金萍副研究员(图)

中国医学科学院药物研究所 硕士生导师 扈金萍 副研究员 药物代谢酶

<

2014/12/3

扈金萍,女,副研究员,硕士生导师,主要从事新药药代动力学、药物代谢酶及转运蛋白的研究,包括活性先导物药代特性的早期评价,药物代谢酶/转运蛋白调控的分子机制及生物学效应,新药PK/PD研究等。参与完成多个新药临床前药代动力学研究及临床报批工作。近年来作为课题负责人先后主持国家自然科学基金1项,中央级公益科研院所基本科研业务费3项。同时,作为主要完成人先后参与国家自然科学基金、北京市科委重点基金,全球...

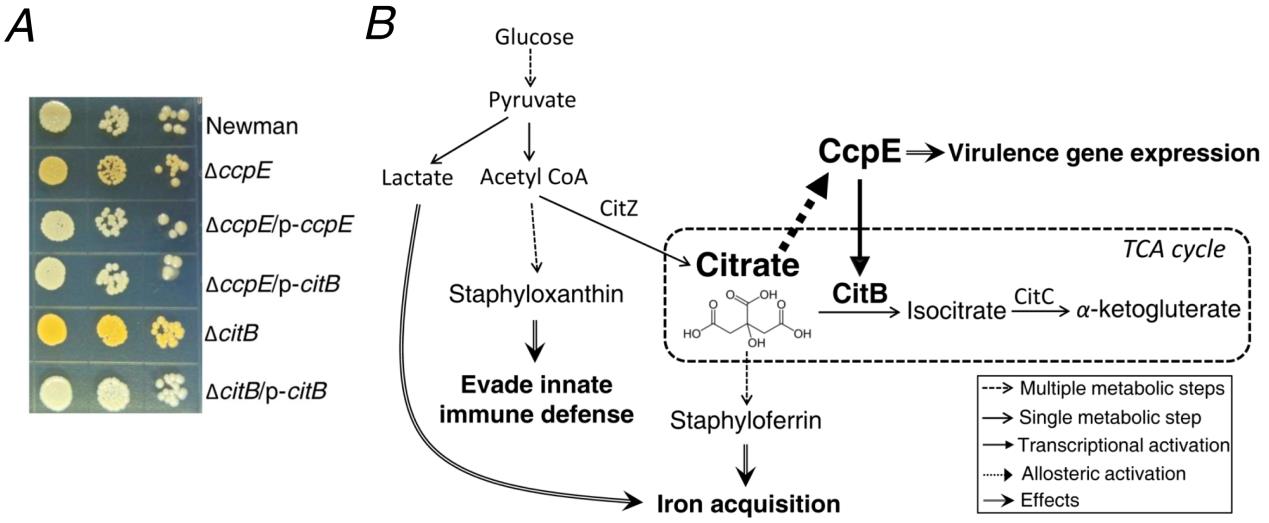

中国科学院上海药物研究所蓝乐夫研究组、杨财广研究组与复旦大学、芝加哥大学、北卡科他大学等单位的研究人员合作,发现金黄色葡萄球菌利用转录调节因子CcpE来感受自身体内的柠檬酸水平并进而协调的自身的代谢状态以及多种致病相关因子的表达, 从而实现对细菌致病性的有效控制。相关研究论文“Metabolic sensor governing bacterial virulence in Staphylococ...

临床分离大肠埃希菌耐药性分析及I型整合子研究

抗药性 微生物 抗菌药物 合理用药

<

2014/10/30

了解临床分离大肠埃希菌对常用抗菌药物的耐药状况;研究整合子在大肠埃希菌中的分布情况,探讨其与大肠埃希菌耐药性之间的相关性。方法收集广东省3所医院2010—2012年分离的大肠埃希菌,采用KB纸片扩散法进行药敏试验;聚合酶链反应(PCR)法扩增3类整合子整合酶基因和整合子可变区,测序分析整合子所携带的耐药基因盒类型。结果共收集156株大肠埃希菌,其对青霉素类、头孢菌素类、氟喹诺酮类、氨基糖苷类和磺...

山东大学药学院博士生导师沈月毛教授(图)

山东大学药学院 博士生导师 教授 微生物活性次级代谢产物的发现

<

2014/9/23

山东大学药学院硕士生导师王小宁副教授

山东大学药学院 硕士生导师 副教授 苔藓、地衣内生真菌来源的活性成分研究

<

2014/9/23

王小宁,男,1979年7月出生,博士,天然药物化学研究所副教授,硕士生导师。研究方向:1. 中国民间药用植物中抗肿瘤活性成分的发现及其作用机制研究;2. 苔藓、地衣内生真菌来源的活性成分研究。承担课题:1. 苔藓植物内生真菌中靶向微管的抗肿瘤活性代谢产物的研究,国家自然科学基金面上项目 (No. 21272139),80万元,2013.01-2016.12 (在研);2. 地衣化学成分及其抑制真菌...

山东大学药学院鲁春华副教授(图)

山东大学药学院 副教授 喜树内生真菌的生物活性成分研究

<

2014/9/23

鲁春华,女,1975.01生于山东郓城,博士,副教授。承担的主要科研项目:1.NSFC青年科学基金项目“喜树内生真菌的生物活性成分研究” (30500632,26万,2006.01-2008.12);2.国家“863”目标导向课题“药源粘细菌的聚酮合酶基因簇组成、代谢调控关联和代谢改造技术” (2006AA02Z171,380万元,2007.01-2008.12),主持人:山东大学李越中教授,子课...