搜索结果: 196-210 共查到“大气科学 系统”相关记录519条 . 查询时间(2.581 秒)

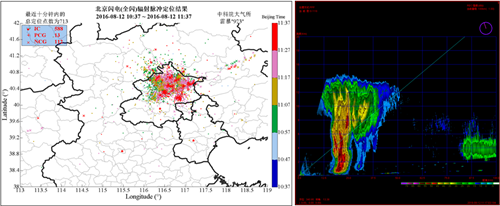

国家重点基础研究发展计划“雷电重大灾害天气系统的动力-微物理-电过程和成灾机理(雷暴973)”2016年北京、山东综合观测试验圆满完成。北京雷暴加强观测试验由第一课题“雷电灾害天气过程的探测系统综合集成及协同观测实验”并联合第三课题“雷电重大灾害天气系统的云微物理过程及其对电过程的影响”共同开展,山东人工引发雷电综合观测试验由第五课题“雷电发展传输的物理过程及成灾机理研究”组织开展。

973项目“典型流域陆地生态系统-大气碳氮气体交换关键过程、规律与调控原理”课题验收会议召开(图)

典型流域陆地生态系统-大气碳氮气体交换关键过程、规律与调控原理 课题验收会议

<

2016/9/19

2016年9月1-3日,由中国科学院大气物理研究所郑循华研究员担任首席科学家的国家重点基础研究发展计划(973)项目“典型流域陆地生态系统-大气碳氮气体交换关键过程、规律与调控原理”课题验收会在北京召开。验收专家组成员包括骨干专家与研究生等项目组成员,共计70余人出席了此次会议。验收专家组的科技专家成员有科技部咨询组跟踪专家尚金城教授和卞林根研究员,项目特邀顾问专家吴国雄院士、石广玉院士和王明星研...

2016年8月29日,中国科学院前沿科学与教育局、中国科学院条件保障与财务局在北京共同组织召开了中国科学院重点部署项目“地球系统数值模拟装置”预研及原型系统建设项目结题验收会。来自中国科学院高能物理研究所、北京大学、国家气候中心、中国科学院计算技术研究所等单位的10位专家(包括陈森玉院士、李国杰院士、丁一汇院士、吕达仁院士等)审查了项目的完成情况。前沿科学与教育局张永清副局长、段小男处长,条件保障...

世界气象组织第六届观测系统对数值预报影响研讨会在上海召开(图)

气象 第六届 观测系统对数值预报影响 研讨会

<

2016/5/16

2016年5月10日,世界气象组织(WMO)第六届观测系统对数值预报影响研讨会在上海市气象局召开。中国气象局副局长矫梅燕出席会议。

来自WMO秘书处、欧洲中期天气预报中心、欧洲气象卫星开发组织以及中国、美国、加拿大、英国、法国、德国、挪威、日本、印度尼西亚、澳大利亚等国家的气象专家约90人参加了会议。与会专家将在为期四天的会议中,共同探讨如何利用数值预报进一步发展更为集成、优化和高效益的观测系统...

全球变暖背景下,区域气候变化中如何协调好适应与减缓的问题,如何应对好潜在风险与损失的问题,都与决策者息息相关。因而,区域气候预测受到越来越多的关注,同时由于不确定性也面临巨大的挑战。其不确定性主要来自于:模式响应的不确定性,排放情景的不确定性和气候系统内部变率的不确定性。随着气候模式的改进和排放情景的精细化,前两种不确定都可以人为地减小,但是内部变率引起的不确定性却难以人为控制。如何量化内部变率的...

中国是农业人口多、农作物种植面积大、气象灾害频发且生态环境脆弱的发展中国家。近些年来,气候变化已对中国农业及自然生态系统产生了不同程度的影响,未来气候变化可能带来的环境风险不容忽视。中国科学院地理科学与资源研究所汤秋鸿研究小组通过构建多气候模式-多影响模型的环境风险评估框架,基于IPCC AR5的气候模拟数据,评估了气候变化下中国粮食生产和自然生态系统迁移的风险。

科学家揭示青藏高原生态系统和气候变化相互作用机制(图)

科学家 青藏高原生态系统和气候变化相互作用

<

2016/1/11

青藏高原幅员广袤,地势高亢,在夏季是巨大的热源,通过热力作用影响亚洲季风甚至北半球大气环流。青藏高原大气圈、水圈、冰冻圈和生物圈等多圈层相互作用非常强烈,是研究地球系统多圈层耦合机制的理想区域。青藏高原是全球对气候变化最敏感的区域之一,近50年来以0.4°C/10年的增温速率(大于全球平均增温速率的两倍)持续变暖,且夜间变暖速率高于白天变暖速率。青藏高原高寒生态系统对气候变化敏感,又会对气候系统产...

2016年1月6日,中国科学院条财局委托北京生命科学大型仪器区域中心组织专家对中国科学院大气物理研究所承担的2014年度设备类修购项目“地球气候系统数值模拟平台”进行了现场验收,中国科学院大气物理研究所王生林副书记、程新金副所长以及所修购管理工作组、项目实施工作组成员参加了验收会。

2015年11月26-28日,由中国科学院大气物理研究所郑循华研究员担任首席科学家的国家重点基础研究发展计划(973)项目“典型流域陆地生态系统-大气碳氮气体交换关键过程、规律与调控原理(EATEG-PPMC)”2015年度工作会议在北京召开。参加会议的有来自六个中国科学院研究所(大气物理所、成都山地灾害与环境所、南京土壤所、地理科学与资源所、生态环境研究中心、亚热带农业生态所)、两个中国农业科学...

中国科学院大气物理研究所发现气候系统内部变率对东亚夏季风-ENSO关系的调制作用(图)

中国科学院大气物理研究所 气候

<

2015/11/12

厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)是年际尺度上最重要的气候系统。围绕着ENSO对东亚夏季风的影响,前人已经开展了大量的工作,同时研究也指出了1950年代以来,东亚夏季风-ENSO关系并不是稳定不变的,而呈现着显著的年代际变化。但由于资料长度限制,东亚夏季风-ENSO关系的变化原因众说纷纭,内部变率和外强迫的相对作用并不清楚。

中国科学院大气物理研究所宋丰飞(现为Scripps海洋研究所博士后)和研究...

亚洲与太平洋、印度洋交汇区是影响中国短期气候变化的关键区域之一,该区的海气相互作用是影响中国大尺度气候变化的关键因素之一,因此,建立海洋资料同化系统、通过再分析为该海区提供高分辨率海况评估非常重要。现有的全球海洋再分析资料集,如海洋环流与气候预测(ECCO)和简单海洋资料同化(SODA),虽可以覆盖AIPO区域,但是水平分辨率较低,难以分辨复杂的海岸线如连接印度洋和太平洋的印度尼西亚贯流区域,而这...

全球变化与地球系统科学研究院专家出席国际动力气象学委员会会议

全球变化与地球系统科学研究院 专家 国际动力气象学委员会 会议

<

2015/6/29

2015年6月26日,国际大气科学和气象学协会(IAMAS)下属的国际动力气象学委员会(ICDM)会议在捷克共和国首都布拉格举行,来自英国、美国、德国、中国等国家,包括我校全球变化与地球系统科学研究院院长李建平教授在内的15位ICDM委员出席会议。ICDM现任主席、英国气象局Richard Swinbank博士主持了会议。

2015年4月23日,南京大学-赫尔辛基大学大气与地球系统科学国际合作联合实验室签约暨揭牌仪式在仙林校区举行。赫尔辛基大学校长Jukka Kola为首的代表团一行,芬兰驻华使馆科技与教育参赞、芬兰教育与文化部驻华代表Mika Tirronen博士,南京大学党委书记张异宾,中国科学院院士符淙斌教授以及南京大学科技处、南京大学国际合作与交流处、南京大学大气科学学院等单位负责人和教师代表出席仪式。仪式由...

大气温度和地面温度是表征气候状态的基本物理量,其时空演变是全球气候变化的重要标志。评价气候系统模式性能的一个重要指标即为,模式对温度及其变化的再现能力。因此,理解模式误差来源,力求改进模式物理过程,一直以来是模式发展所面临的重要难题。

国家973项目“雷电重大灾害天气系统的动力-微物理-电过程和成灾机理”2014年度总结会在北京召开(图)

国家973项目 雷电重大灾害天气系统的动力-微物理-电过程和成灾机理 2014年度 总结会 北京

<

2015/2/3

2015年1月19-20日,国家重点基础研究发展计划(973)项目“雷电重大灾害天气系统的动力-微物理-电过程和成灾机理”2014年度总结会在北京召开。会议由项目首席科学家郄秀书研究员主持。项目跟踪专家史培军教授、王明星研究员、卞林根研究员,项目指导专家和特邀专家周秀骥院士、吕达仁院士、石广玉院士、徐祥德院士、王会军院士、张人禾研究员,国家自然科学基金委张朝林处长,中科院前沿科学与教育局李颖虹副研...