搜索结果: 16-30 共查到“知识库 构造地质学”相关记录54条 . 查询时间(2.864 秒)

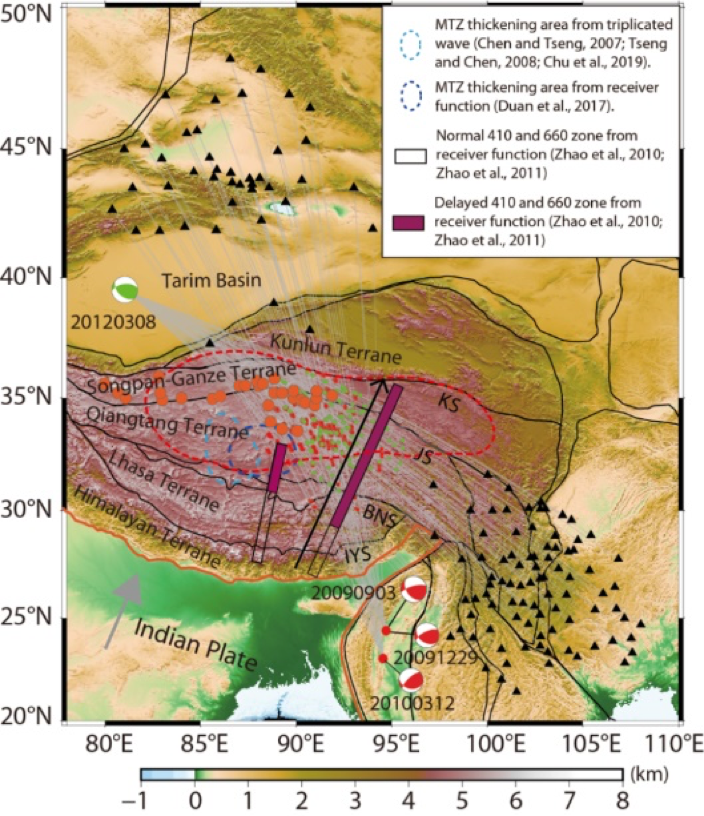

赵文斌等-JGR: 印度大陆俯冲控制了藏南深部碳释放(图)

印度大陆 俯冲 藏南深部 碳释放

<

2023/1/16

李玮等-NC:天山造山带的陆内变形机制(图)

天山造山带 陆内 变形机制

<

2023/1/16

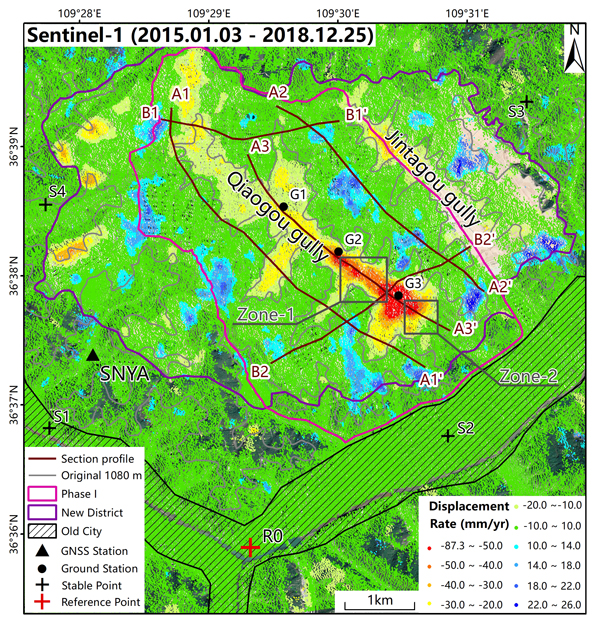

兰恒星课题组在RSE发表成果:揭示黄土地区人类工程活动扰动导致的地表回弹现象(图)

黄土地区 人类工程活动 地表回弹现象

<

2023/1/11

王礼恒等-GCA:反应溶质运移模拟揭示黄石湖湖底水热蚀变时空演化过程(图)

反应溶质运移模拟 黄石湖湖底 水热蚀变 时空演化

<

2023/1/16

中国科学院武汉岩土力学研究所在CO2咸水层封存容量评估的分级框架研究中获进展(图)

CO2 咸水层封存 分级框架

<

2022/9/15

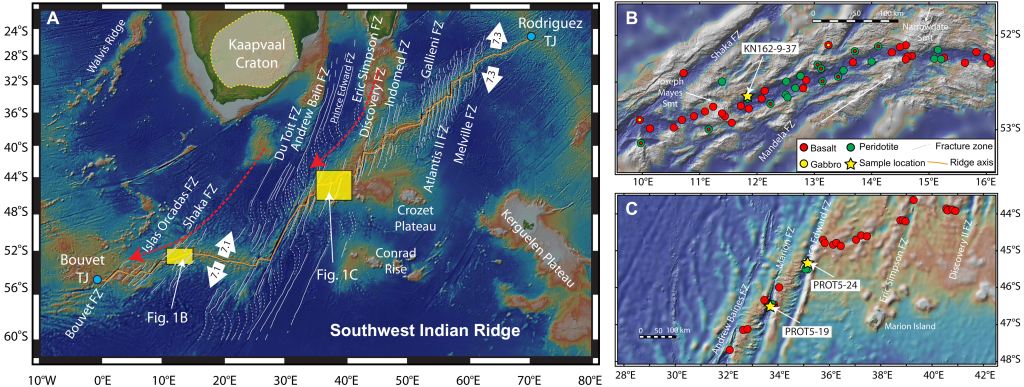

Nature:地球构造碳传送带的演化(图)

地球构造 碳传送带 演化

<

2023/1/14

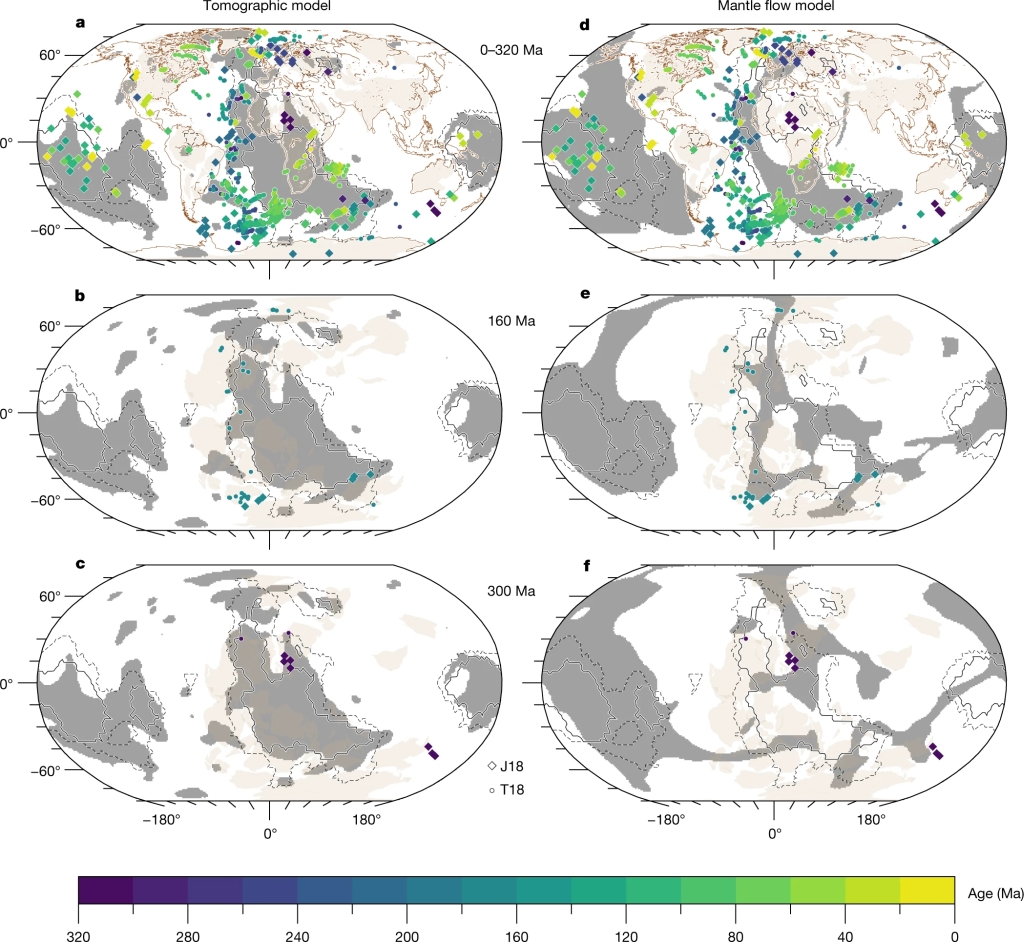

刘传周等-SA:太古宙克拉通地幔“漂流”记(图)

太古宙 克拉通地幔 “漂流”记 造山带

<

2023/1/16

张继恩等-JGR:喜马拉雅造山带发育多岛洋格局及对东特提斯构造演化的制约(图)

喜马拉雅造山带 多岛洋格局 东特提斯构造演化 制约

<

2023/1/16

Nature: 非洲下方深部地幔结构的形成(图)

非洲 深部地幔结构 形成

<

2023/1/14

杨凡等-GRL: 基于剪切波各向异性结果获得跨东北亚大陆的地幔流动全景图(图)

剪切波 异性结果 跨东北亚大陆 地幔流动全景图

<

2023/1/16

吕彦等-JGR:中南美洲西北部地幔结构及板块动力学过程新认识(图)

中南美洲 西北部地幔结构 板块动力学

<

2023/1/16

李鑫等-JGR:银川-吉兰泰裂谷系统深部电性结构与熔/流体活动(图)

银川-吉兰泰裂谷系统 深部电性结构 熔/流体活动

<

2023/1/16