搜索结果: 136-150 共查到“知识要闻 农业生态学”相关记录481条 . 查询时间(1.371 秒)

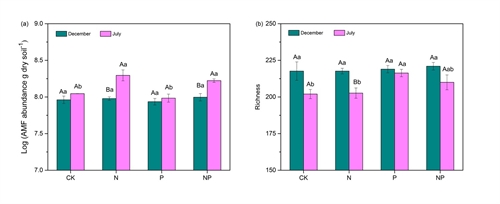

中国科学院亚热带农业生态研究所揭示喀斯特草地生态系统菌根真菌对外源氮输入的响应机制(图)

中国科学院亚热带农业生态研究所 喀斯特 草地生态系统 菌根真菌 对外源氮输入 响应机制

<

2019/5/13

近日,中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站研究员王克林团队在西南喀斯特草地生态系统菌根真菌对外源氮输入的响应研究中获得新进展。我国是世界上喀斯特面积最大的国家,不合理的土地利用导致该区养分快速丢失,植被演替初级阶段普遍处于“氮限制”状态。外源氮(N)输入是生态系统氮限制消减的重要途径,而土壤丛枝菌根真菌(AMF)能有效增加植物对N和磷(P)等矿质养分的吸收和转运。目前,喀斯特...

基于此,中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究团队通过以13C-乙酸盐作为不稳定碳,在不同温度下(5,15,25,35°C)厌氧培养典型水稻土75天,采用96孔微平板-荧光法测定土壤碳氮循环关键酶活性(β-葡萄糖苷酶,几丁质酶和木聚糖酶),研究了厌氧条件下外源碳添加和温度增加对水稻土碳循环关键酶动力学特征的影响机制。结果表明:不添加乙酸盐的土壤中β-葡萄糖苷酶和几丁质酶的活性比添加乙酸盐土壤高2...

伦敦大学学院师生到中央民族大学生命与环境科学学院进行学术交流(图)

伦敦大学学院 师生 中央民族大学生命与环境科学学院 学术交流 农业生态

<

2019/4/28

2019年3月29日至4月5日,由英国伦敦大学学院(UCL)Jan Christoph Axmacher教授和Sam Randalls教授率领的交流团赴中央民族大学生命与环境科学学院进行了以“生物多样性现状和保护以及环境管理”为主题的学术交流系列活动。交流团成员包括Jan、Sam两位教授及该学院的21名研究生。在为期一周的交流活动中,生命与环境科学学院师生和交流团师生共同努力,积极参与,通过野外课...

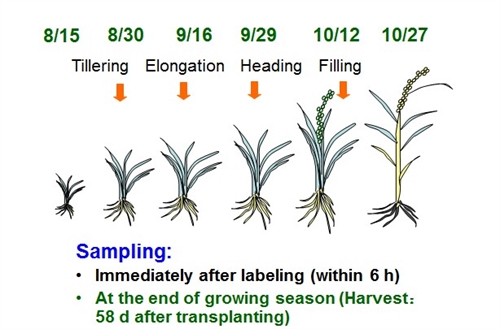

水稻根际沉积碳的输入和土壤固持对施氮的响应研究获进展(图)

水稻根际 沉积碳 土壤固持对施氮

<

2019/4/9

中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究团队通过多生育期的碳同位素(13C-CO2)脉冲标记技术(图1),结合水稻的相对生长速率,对水稻整个生长季内根际沉积碳的输入进行量化。结果发现,施氮使水稻光合碳在不同时期的输入提高34-381%。其中进入土壤中的光合碳提高0.9-1.9倍。然而,施氮对整个水稻生长季光合碳在土壤中的净输入量影响并不显著,施氮和不施氮处理下,光合碳的净输入量分别为169和146...

近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员许安课题组以秀丽线虫为模型在纳米二氧化钛联合镉暴露的多代生物效应方面取得新进展。相关成果已被英国皇家化学学会期刊Environmental Science: Nano 接受在线发表(DOI: 10.1039/C8EN01042K)。纳米二氧化钛(TiO2NPs)是最早实现商业化并且应用广泛的一种纳米材料。随着纳米二氧化钛产量不断提升,...

2019年3月25日至28日,兰州大学旱地农业生态课题组李凤民教授和熊友才教授受邀赴巴基斯坦出席2019年第二届"Water saving and plant production strategies: Constraints and implications for sustainable agriculture"国际会议,并做大会特邀报告。会议在巴基斯坦费萨拉巴德举行,由巴基斯坦高教委员会和...

生态系统地下碳输入与输出过程是陆地生态系统碳分配和转化的核心, 并直接影响着全球碳循环。全球大约一半的光合同化碳输入土壤中,每年约为60Gt碳,主要来自于植物残体或活根系分泌物。因此,明确作物光合同化碳在作物地上地下的分配是评估生态系统固碳的先决条件。短期的碳同位素(13C或14C)脉冲标记技术是常用的评估作物光合碳分配和向土壤输入的手段。然而,由于标记碳在作物-土壤系统的分配受到作物生长阶段和标...

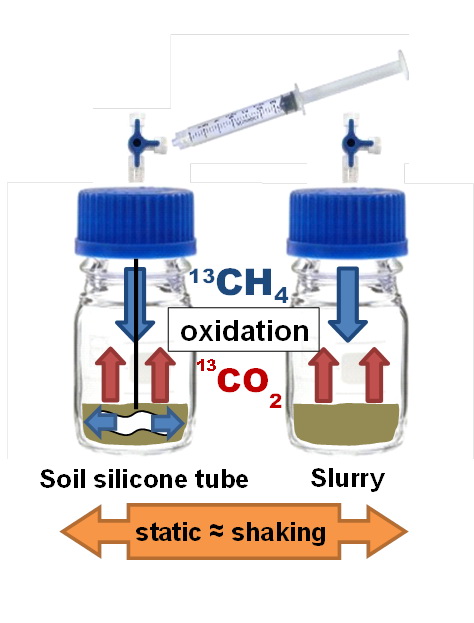

稻田作为一种典型的人工湿地,高强度的人为干扰使其物理化学生物特性与天然湿地存在显著差异。稻田土壤AOM过程的研究对正确认识甲烷循环及全球变化背景下稻田管理措施的合理制定有特殊意义。目前最常用的土壤AOM活性测定方法为室内震荡培养法。这种方法一定程度上解除了甲烷在土水中的扩散限制,与真实情况相比,引入误差的风险较大。为解决该问题,中国科学院亚热带农业生态研究所研究员吴金水团队联合德国哥廷根大学的研究...

中国科学院东北地理与农业生态研究所作物生理与栽培学科组围绕大气CO2增高对小麦的抗逆性及品质的影响机制,系统分析了大气CO2增高与高温、干旱、冻害等非生物胁迫间的互作对小麦植株水分状况及产量的影响,并且研究了连续四代大气CO2增高影响小麦产量和品质形成的生理机制。研究发现开花前CO2增高导致植株营养生长期碳同化增加,其加重了抽穗期低温胁迫对小麦的不利影响,而灌浆期的CO2增高则利于缓解低温胁迫造成...

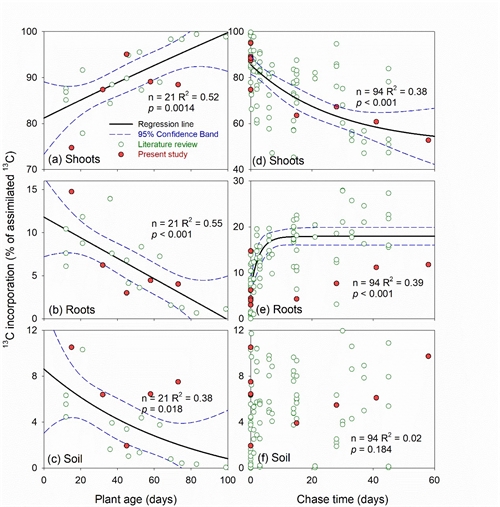

中国科学院亚热带农业生态研究发表水稻光合碳分配和周转综述文章(图)

中国科学院亚热带农业生态研究 水稻 光合碳

<

2019/3/14

中国科学院亚热带农业生态研究所研究员吴金水团队收集和整理利用碳同位素示踪技术研究水稻光合碳分配和周转的相关文献资料并结合该团队的前期工作,分析整合了水稻光合碳(通过根际沉积作用)的输入量及其在水稻-土壤系统的分配特征,结果表明,水稻光合碳的土壤固持及其在水稻-土壤系统的分配与标记方法有关,在连续标记方法下,最终会有72%的光合碳被固定到水稻地上部,17.1%固定在根系,10.2%固定到土壤,还有1...

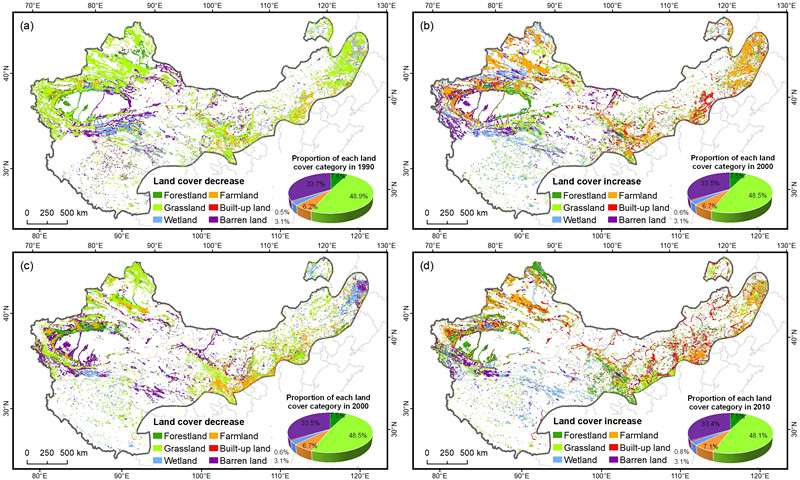

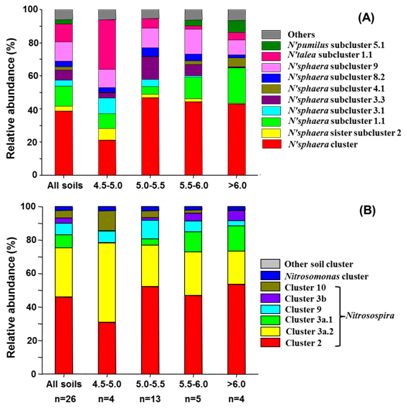

中国科学院东北地理与农业生态研究所在黑土农田氨氧化微生物和古菌的生物地理分布研究中取得进展(图)

中国科学院东北地理与农业生态研究所 黑土 农田氨氧化 微生物 古菌 生物地理分布

<

2019/3/7

中国科学院东北地理与农业生态研究所农田分子生态学科组科研人员对我国东北典型黑土农田样带细菌、真菌和酸杆菌地理分布格局进行了深入研究,取得了一批优秀的科研成果。在此基础上,该组科研人员利用实时定量qPCR和高通量测序技术,进一步研究了黑土农田土壤古菌(Archaea)和氨氧化细菌(AOB)、氨氧化古菌(AOA)的群落结构和多样性分布特征及其驱动机制。

为了实现对东北地区湖泊水库20世纪80年代以来的藻华暴发时空特征的研究,中国科学院东北地理与农业生态研究所水环境遥感学科组科研人员借助遥感技术手段,构建了适用于MODIS和Landsat遥感影像的改进浮游藻类提取算法(AFAI)。通过系列研究表明,我国东北地区湖泊水库自上世纪80年代以来,藻华暴发频次、暴发面积、暴发持续时间都随时间变化呈现波动性上升趋势,每年第一次藻华暴发时间,也呈现逐年波动下降...

2018年2月28日,上海市农业科技服务中心组织有关专家,对上海市农业科学院主持的上海市科技兴农推广项目“基于作物多样性的果园种植模式与生态保育技术体系研究与示范” [沪农科推字(2016)第2-2-8号]课题进行验收。

秸秆还田后木质素和纤维素降解动态特征与机制研究取得进展

秸秆还田 木质素 纤维素 降解动态

<

2019/3/1

中国科学院亚热带农业生态研究所研究员苏以荣团队基于长期定位试验,观测红壤丘陵区和喀斯特山区旱地和水旱轮作地两种土地利用方式下秸秆还田配施化肥及单施化肥后土壤中纤维素和木质素含量及其对土壤有机碳贡献的动态变化。结果表明:与长期定位试验前相比,连续13年秸秆还田后旱地土壤中纤维素的含量未发生显著改变,而水旱轮作地中纤维素含量显著降低,表明纤维素不是有机质积累的主要形式。一年定位观测发现,秸秆还田后旱地...