搜索结果: 76-90 共查到“知识要闻 酶工程”相关记录162条 . 查询时间(2.132 秒)

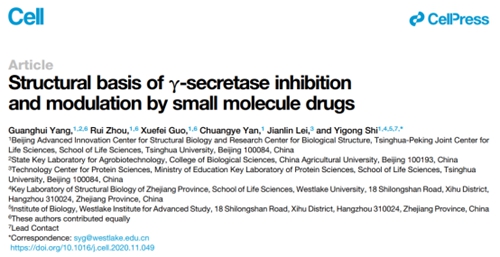

施一公团队再解阿尔兹海默重要蛋白结构(图)

施一公 阿尔兹海默 蛋白结构

<

2020/12/30

北京时间2020年12月29日凌晨0时,《细胞》(Cell)发表中科院院士、西湖大学校长施一公课题组的一项新研究。研究首次报道了γ-分泌酶(γ-secretase)结合三种小分子抑制剂(Gamma-Secretase Inhibitor, GSI)和一种调节剂(Gamma-Secretase Modulator, GSM)的4个原子分辨率冷冻电镜结构,阐明了γ-分泌酶识别不同种类抑制剂及调节剂的分...

近日,《Nano Today》在线发表了中国科学院生物物理研究所/中国科学院纳米酶工程实验室高利增课题组的研究论文"Nano-decocted ferrous polysulfide coordinates ferroptosis-like death in bacteria for anti-infection therapy"。该工作发现亚铁与多硫协同诱发细菌发生铁死亡的机制并将该机制用于抗菌...

生物酶“联手”大肠杆菌——破解尼龙单体合成污染难题(图)

生物酶 大肠杆菌 尼龙单体 污染难题

<

2020/10/28

尼龙是一种应用非常广泛的合成纤维,尼龙种类较多,其中尼龙66是最重要的一种。尼龙66的主要原料之一己二酸属于二元羧酸类尼龙单体,其合成主要依赖高污染、高能耗的多步骤化学氧化过程。湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室李爱涛教授团队,设计了一条全新的人工生物合成途径,通过理性设计微生物菌群催化体系,用空气中的氧作为氧化剂,在水溶液中把环烷烃或环烷醇转化为相应的二元羧酸尼龙单体。...

南京大学现代工学院魏辉教授课题组构筑一种具有ROS清除能力的级联MOF纳米酶用于小鼠肠炎的治疗(图)

南京大学现代工学院 魏辉 教授 ROS清除能力 级联MOF纳米酶 小鼠肠炎

<

2020/7/28

生物体内存在级联催化反应,即在连锁的酶促反应过程中,前一反应的产物是后一反应的底物,每进行一次修饰反应,就使调节信号产生一次放大作用。生物体内的级联催化反应系统通过将多种酶限制在亚细胞区室中来确保准确的信号转导和有效的代谢。受限级联反应通过降低扩散势垒、提高中间体的局部浓度和改善整个反应的原子经济性,获得了优于传统多步反应的优势。

中科院天津工业生物技术研究所孙周通研究员带领的酶分子工程与工业生物催化研究团队围绕这一技术问题,通过显色剂筛选,建立了一种新的酮类物质的高通量检测方法。通过使用荧光染料对甲氧基-2-氨基苄胺肟(PMA)可以快速测定多种结构的酮类化合物。该检测方法具有灵敏度高(μM级别)、拟合度强(R2>0.9)、底物谱广(可检测四大类20余种酮类物质)、背景噪音低、显色稳定等优点,且可以用于全细胞或体外酶催化体系...

近日,复旦大学脑科学研究院、医学神经生物学国家重点实验室赵冰樵课题组在脑卒中后神经功能修复的研究中取得新的进展。5月19日,相关研究成果以中性粒细胞胞外诱捕网损害脑卒中后血管新生和功能重塑为题,在线发表于《自然·通讯》。

生物谷PNAS重大突破:发现抗衰老的关键生化机制(图)

线粒体活性氧;mROS;过氧化氢;细胞呼吸

<

2022/3/14

衰老是生命中不可避免的一部分,但有些物种衰老的方式与其他物种非常不同,甚至与非常相似的物种也不一样。例如,一种体型与鼹鼠或老鼠相仿的东非啮齿动物--裸鼹鼠,表现出明显的延缓衰老过程,可活到30岁。来自俄罗斯、德国和瑞士的科学家现在在老鼠,蝙蝠和裸鼢鼠细胞中证实了一种和衰老相关的机制--一个线粒体内膜"轻度的去极化"过程:轻度去极化调节细胞中线粒体活性氧的产生(mROS),因此是一种抗衰老的机制。在...

致敬最美巾帼英雄!华南理工人获广东省五一劳动奖章、奖状(图)

华南理工大学食品科学与工程学院 广东省 五一劳动 奖章 奖状

<

2020/3/10

第110个“三八”国际劳动妇女节来临之际,广东省总工会对全省先进女职工集体和个人给予表彰。其中,华南理工大学食品科学与工程学院王永华教授获广东省五一劳动奖章、广东省“先进女职工”光荣称号;华南理工大学附属广东省人民医院驰援武汉护理小组获得广东省五一劳动奖状。

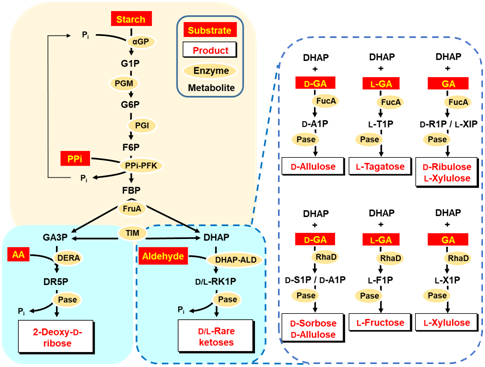

近日,我校生物反应器工程国家重点实验室李志敏教授与中国科学院天津工业生物技术研究所游淳研究员、孙媛霞研究员在合成生物学领域体外合成方向进行合作,对由醛缩酶介导不对称C-C键合成的体外生物制造进行深入研究,取得了最新进展,并在美国化学会催化杂志ACS Catalysis上以“Artificial ATP-free in vitro Synthetic Enzymatic Biosystems Fac...

中国科学院纳米酶工程实验室成立(图)

中国科学院 纳米酶工程 实验室 成立

<

2020/1/10

2019年12月25-26日,中国科学院纳米酶工程实验室(以下简称“纳米酶工程实验室”)第一届理事会在中国科学院生物物理研究所召开。纳米酶工程实验室第一届理事会理事,院主管部门、依托单位、纳米酶工程实验室科研合作单位代表,以及纳米酶工程实验室全体人员100余人参加了会议。

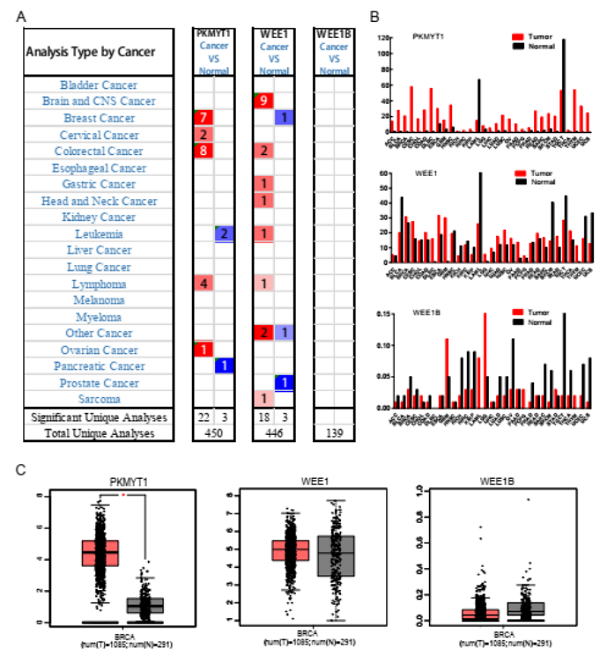

近期,中科院合肥研究院医学物理中心在乳腺癌研究领域取得新进展,发现调控乳腺癌细胞增殖与预后的关键蛋白激酶。相关成果以Systematic Expression Analysis of WEE Family Kinases Reveals the Importance of PKMYT1 in Breast Carcinogenesis为题,发表在国际学术期刊Cell Proliferation上。

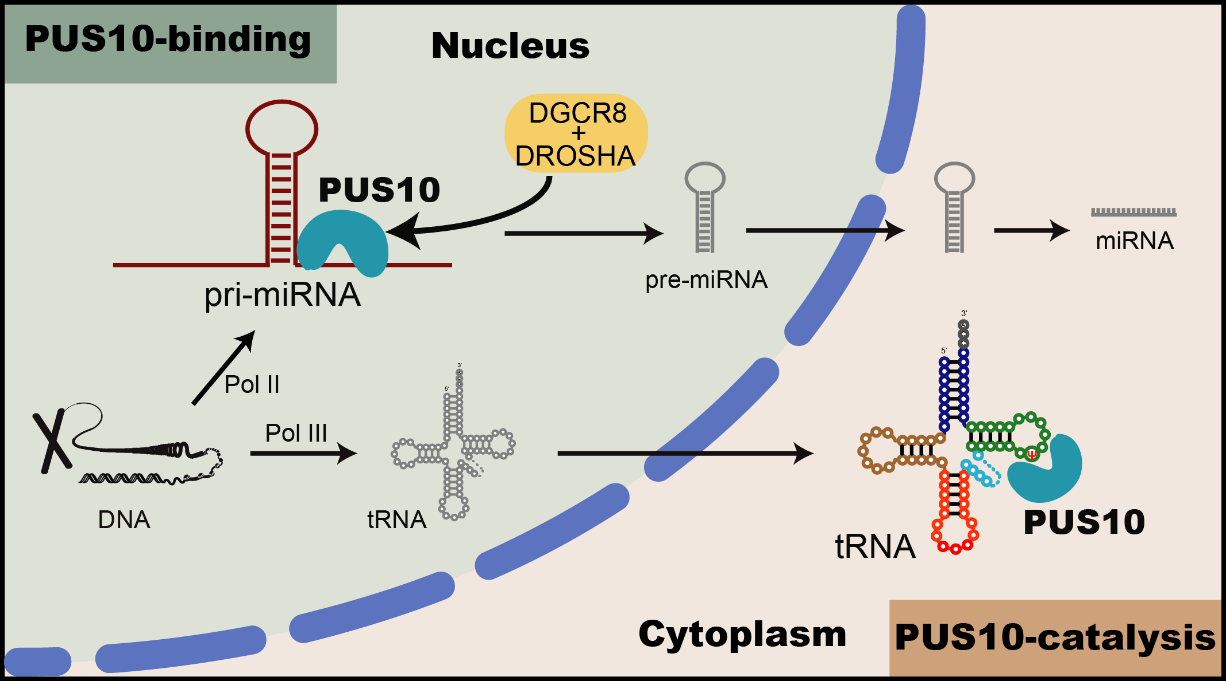

2019年12月9日,北京大学生命科学学院伊成器课题组与北京大学第三医院生殖医学中心李默课题组在Nature Chemical Biology上发表了题为“Differential roles of human PUS10 in miRNA processing and tRNA pseudouridylation”的研究论文。假尿苷修饰(Y)是细胞内RNA上最丰富的修饰,被称为RNA的“第五种核...

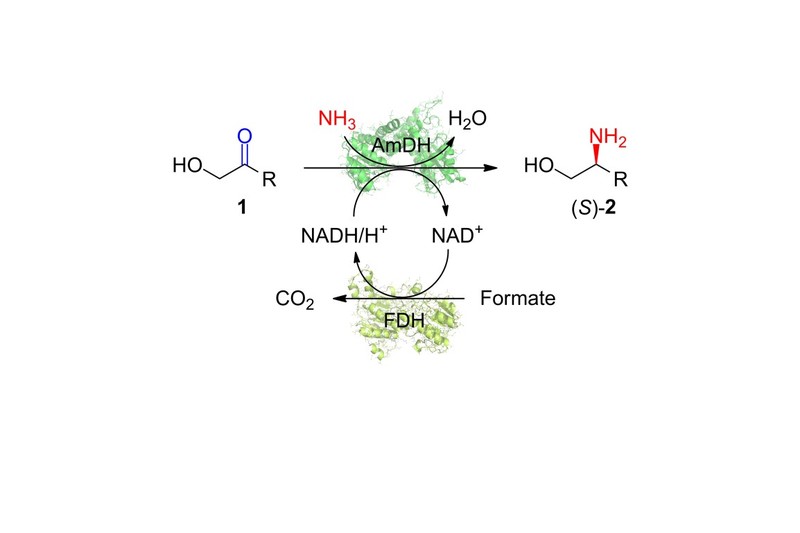

ACS Catalysis报道华东理工大学在酶法合成手性氨基醇领域的新进展(图)

华东理工大学 酶法合成 手性 氨基醇

<

2019/12/11

近日,我校生物工程学院生物反应器工程国家重点实验室许建和教授、郑高伟教授与英国曼彻斯特大学Nicholas J. Turner教授合作在手性邻位氨基醇的酶法不对称合成研究中取得新的突破,在美国化学会催化杂志ACS Catalysis上以“Enantioselective Synthesis of Chiral Vicinal Amino Alcohols Using Amine Dehydroge...

生物谷RNA酶新功能——去除DNA-RNA杂环结构(图)

去除DNA;RNA杂环结构;细胞活动

<

2022/3/7

由分子生物学研究所的Brian Luke和Helle Ulrich教授领导的两个研究小组已经破译了如何协调两种酶RNase H2和RNase H1从染色体上去除RNA-DNA杂合结构。

北京分子科学国家研究中心化学生物学研究部在活细胞核酸标记领域取得新进展(图)

活细胞核酸;化学生物学

<

2021/11/12

2019年7月26日,化学生物学研究部的邹鹏课题组在《德国应用化学》发表题为“Expanding APEX2 Substrates for Proximity‐Dependent Labeling of Nucleic Acids and Proteins in Living Cells”的研究论文,报道了在活细胞中空间特异性标记核酸分子的新技术。