搜索结果: 31-45 共查到“知识要闻 昆虫学其他学科”相关记录51条 . 查询时间(2.696 秒)

中国科学院昆明动物研究所王瑞武课题组在东方微孢子感染机制方面取得新进展

中国科学院昆明动物研究所 王瑞武课题组 东方微孢子感染机制

<

2015/12/11

授粉是维持生态系统平衡的中心支柱,全球75%的农作物依赖昆虫授粉,而蜂类则是最有价值的授粉昆虫。近年来,蜜蜂大量死亡,直接导致农业减产和生物多样性丧失。导致蜜蜂死亡的原因是多因素的,主要包括寄生虫、病毒和农药。在欧洲和美洲,东方微孢子寄生虫多次被报道为导致蜜蜂死亡的主要因素,因此研究东方微孢子寄生虫的致病机理对于保证农业生产至关重要。东方微孢子属于细胞内寄生虫,东方微孢子进入肠道后,很快就会伸出空...

抗抑郁药延长线虫青春的秘密被揭开

抗抑郁药 线虫青春

<

2015/12/4

相对于长生,不老似乎才是人们的终极追求。早在2007年,美国斯克里普斯研究所的团队就用抗抑郁药物米塞林延长了秀丽隐杆线虫的青春期,但其中的奥秘直到最近才被揭开。研究人员同时表示,别指望吃药也能让我们的青春期延长,要实现人类永葆青春的愿望还有很长的路要走,因为人类的进化程度与线虫相隔了上百万年之久。

2013年6月6日,由云南省科技厅主持,邀请有关专家,对“中国科学院昆明植物研究所禾本科种质资源与基因组学省创新团队”进行认定,经专家组认真审查有关认定资料,听取了团队带头人李德铢的工作汇报。

2013年3月26日,《PLoS Biology》以封面文章发表了题为“Selecting One of Several Mating Types through Gene Segment Joining and Deletion in Tetrahymena thermophila”的研究论文(http://www.plosbiology.org/),该研究成果由中国科学院水生生物研究所原生动物...

昆明动物研究所等在疯牛病调控基因研究中取得进展

疯牛病 基因 研究 进展

<

2012/10/22

朊病毒疾病是一类致死性神经退行性疾病,已在包括人在内的十多种动物中发现,例如牛的疯牛病、羊的搔痒症、人的克雅氏症等。其中,疯牛病因具有高度传染性和致死性,且可通过食物链传染给人类而受到高度关注。25年来对朊病毒疾病的研究表明,朊病毒基因是致病的基质,但是仅此一个基因还是无法彻底澄清朊病毒疾病的致病机理。近年来,一个名为SPRN的基因及其编码的蛋白Shadoo在朊病毒疾病中的作用越来越受到人们的关注...

植生生态所完成杀虫绿僵菌比较基因组研究

植生生态 杀虫绿僵菌 比较基因组研究

<

2011/3/9

能够感染杀虫的真菌种类达数千种,广布于世界各地,在昆虫种群生态调控中发挥着重要的作用,代表性的金龟子绿僵菌(Metarhizium anisopliae)和蝗绿僵菌(M. acridum)等已经被发展成为环境友好的真菌杀虫剂,取得了良好的生态、经济及社会效益。

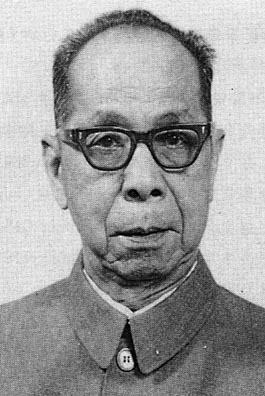

农业昆虫学家邱式邦院士逝世(图)

农业 昆虫学家 邱式邦院士 逝世

<

2011/1/11

中国科学院资深院士、著名农业昆虫学家、植物保护学家、害虫综合防治、生物防治的开拓者、中国植物保护学会首位“植物保护终身成就奖”获得者邱式邦先生,因病于2010年12月29日23时36分在北京逝世,享年100岁。2011年1月4日上午,邱式邦院士遗体告别仪式在北京八宝山革命公墓举行。

长江大学农学院千名师生分享“昆虫宴”(图)

长江大学农学院 昆虫宴

<

2010/4/26

2010年4月25日下午,位于荆州的长江大学农学院推出一顿丰盛的“昆虫宴”,引得近千名师生竞相品尝。

昆虫宴上,用幼蝉制作的“金蝉脱壳”、用东亚飞蝗制作的“飞蝗腾达”、用蚕蛹制作的“兵马俑”、用松毛虫制作的“松虎蛹”、用黄粉虫制作的“黄粉娘娘”、用蟋蟀制作的“将军冢”、用豆虫制作的“豆天蛾”等美味,采用油炸和爆炒进行烹饪,色香味俱全,厨师为农学院的学生。

全球气候变化降低蚜虫对外界环境胁迫的反应能力

气候变化 蚜虫

<

2010/4/2

著名昆虫学家郑炳宗逝世 享年95岁(图)

昆虫学家 郑炳宗 逝世

<

2010/3/15

《细胞》:钟毅小组阐述果蝇短期记忆遗忘机理(图)

钟毅 果蝇 短期记忆

<

2010/2/26

我国物种间互利合作行为研究获进展

物种 互利合作

<

2009/12/21

蝉类昆虫翅表疏水性研究为仿生超疏水材料研制提供新思路

蝉类昆虫翅表 疏水性 仿生超疏水材料

<

2009/11/17

“自然·中国”亮点报道动物所蜘蛛信息素研究(图)

动物所 蜘蛛信息素

<

2009/8/7