搜索结果: 1-15 共查到“固体地球物理学 NC”相关记录17条 . 查询时间(0.326 秒)

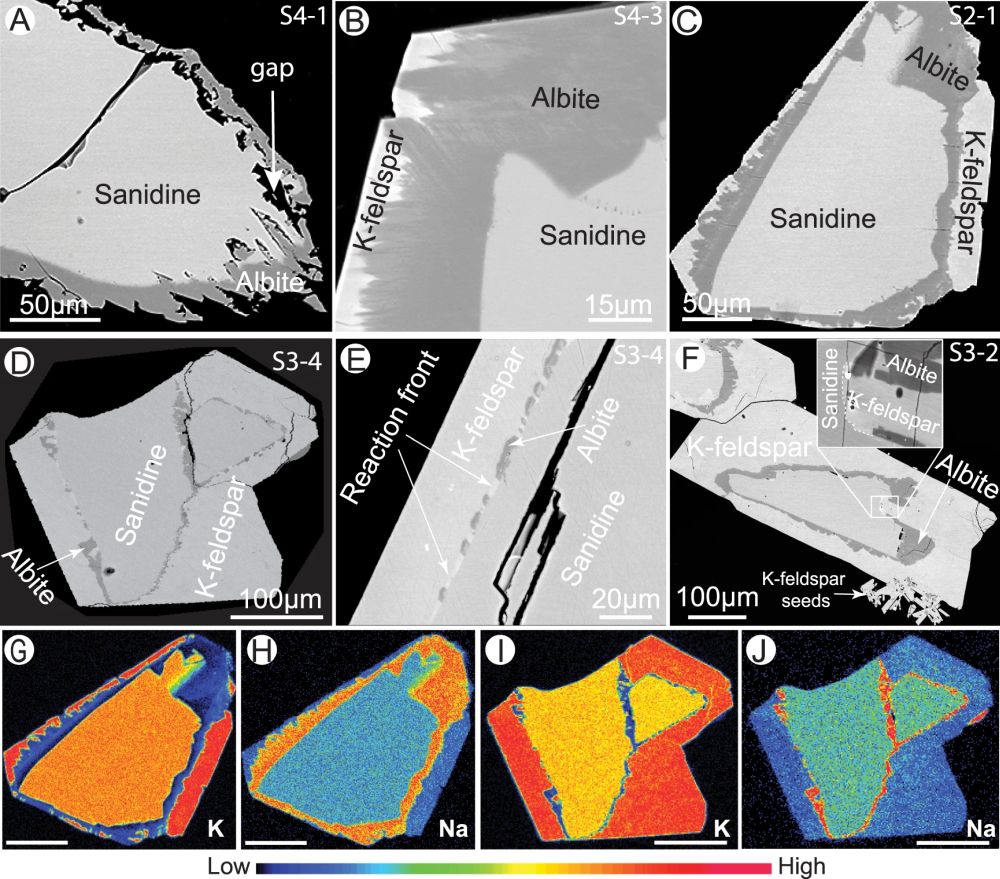

NC: 钾钠长石连续的钠-钾蚀变——受控于自我驱动的动力学过程(图)

钾钠长石 钠-钾蚀变 自我驱动 动力学过程

<

2023/1/14

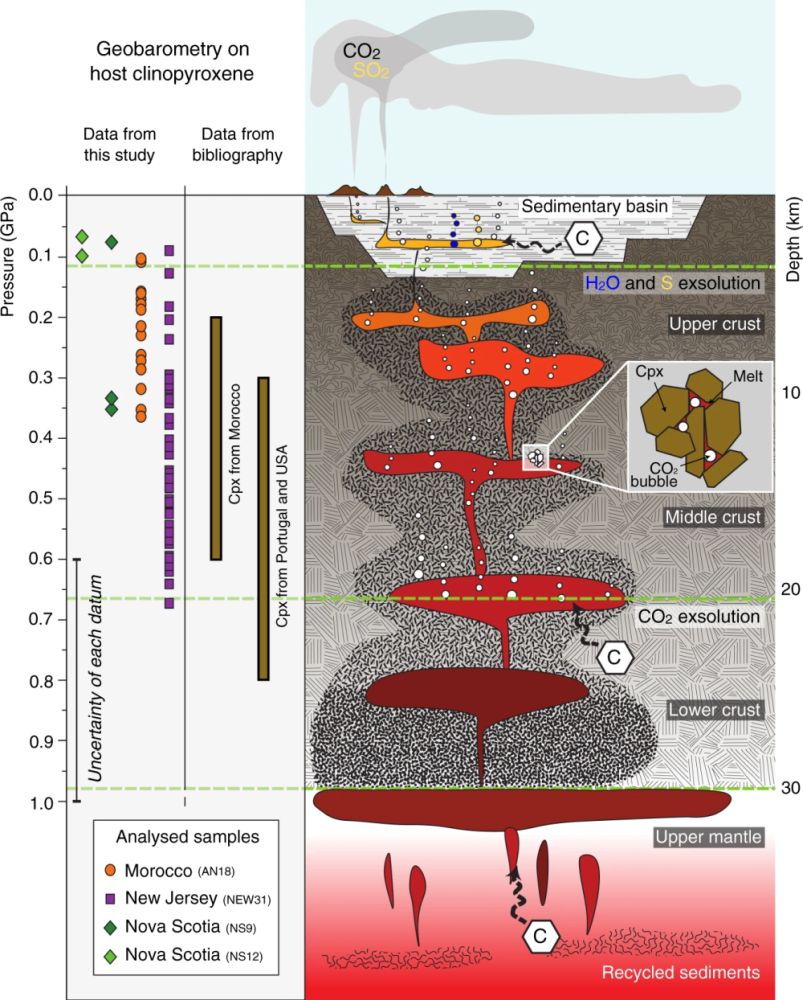

郭正府等-NC: 印度-亚洲大陆碰撞导致新生代大气CO2浓度变化(图)

郭正府 新生代 大气 CO2浓度

<

2021/6/30

新生代以来全球气候变冷是地球科学领域广泛关注的焦点问题之一,被认为与大气CO2浓度降低有密切的联系。青藏高原隆升及其相关的深部-表层相互作用在新生代气候转型过程中起着重要的作用,然而关于印度与亚洲大陆汇聚、碰撞、俯冲过程与新生代大气CO2浓度变化的具体作用机制仍存在很大的争议。一种观点认为,青藏高原隆升导致地表硅酸盐风化作用增强,加速消耗大气圈中的CO2,从而造成大气圈CO2浓度降低;另一种观点认...

Ross Mitchell等-NC:晚白垩世真极移振荡

Ross Mitchell 晚白垩世 真极 移振荡

<

2021/6/30

真极移(行星旋转轴的重新定向)在其他行星和卫星中都有很好的记录,在地球上通过人造卫星也能够得到观测。但由于板块构造引起的同时的运动,检测真极移在地球过去的普遍性变得复杂。学术界对晚白垩世约84 Ma的真极移是否存在尚有争议。 来自意大利 Scaglia Rossa灰岩的经典古地磁数据是反对存在84 Ma真极移的主要依据。近日,岩石圈演化国家重点实验的Ross Mitchell研究员与国际合作者发表...

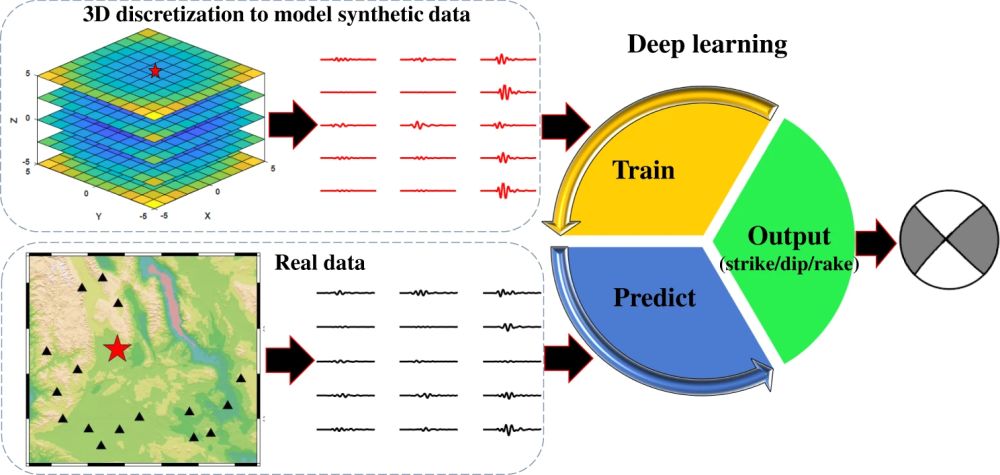

NC:通过深度学习实时确定地震震源机制(图)

深度学习 地震 震源机制

<

2021/6/30

地震发生以后,利用地震监测台网可以在第一时间给出发震时间、地点与震级三个要素,之后的几分钟到十几分钟可以给出震源机制解。依据震源机制解可以判断发震断层的性质,可以推断地下应力场状态,同时地面震动模拟预测模型也需要震源机制解作为必要的输入信息,这对于地震预警与灾害快速评估有着重要的意义。利用最新的深度学习技术,Kuang et al.(2021)提出了一种新的深度卷积神经网络(Focal Mecha...

NC:红海演化新模型——13 Ma海底扩张贯穿红海(图)

NC 红海 演化 海底扩张

<

2021/6/30

红海是地球上最年轻的海盆之一,是研究大陆裂谷作用和向海洋扩张过渡的典型地区,具有重要的地质意义。但是关于红海的构造演化模型存在很多争议(Coleman, 1988; Ghebreab, 1998; Almalki et al., 2015; Schettino et al., 2016),不同模型中红海开始发生大陆裂解的年龄和扩张程度,特别是红海(超)慢扩张中心的最大向北的范围各不相同。这导致我们...

地质历史时期有机质的矿化(有机质转化为二氧化碳或甲烷等)一定程度上控制了温室气体的含量变化(Keil et al., 2011)。现代海洋沉积物中,有机质可通过与氧气或硫酸盐直接反应进行矿化,同时产甲烷菌也可利用有机质产生甲烷。由于现代海水中的硫酸根浓度高,可与沉积物中生成的甲烷反应,因而通过沉积物矿化进入到上部水体甚至于大气中的甲烷含量基本可以忽略(Knittel and Boetius, 20...

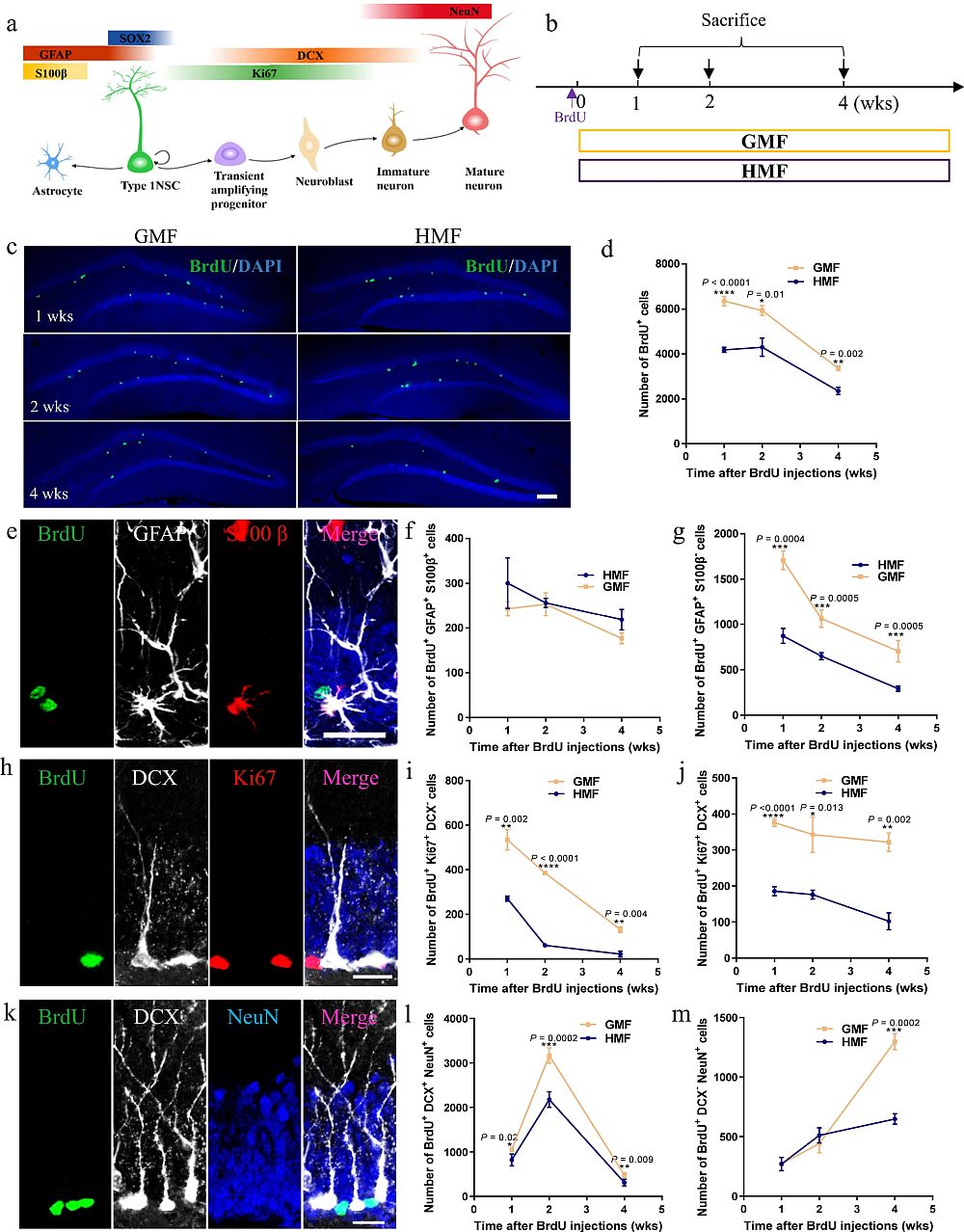

地磁场伴随地球生命起源和进化过程,它保护地球生物圈免受太阳风及其它高能宇宙射线的辐射伤害,是地球生命的“保护伞”。研究表明:在长期生命演化过程中,细菌和多种动物进化出利用地磁场定向、导航的能力,包括人类大脑也能感知地磁场的变化。然而,动物中枢神经系统功能的维持是否依赖地磁场尚且未知。随着深空探测的发展,如未来月球和火星旅行和居留等,人类可能需要较长时间暴露于极弱的磁场环境中,有必要评估极弱磁场对人...

在海洋同位素均衡中,地下水输入的溶质通量长久以来被认为是不变的,且经常被忽视,即使不能完全忽视,也将这一部分归于河流输入的通量。由于缺乏对地下水排泄溶质通量的约束,海洋同位素δ7Li、δ26Mg、δ44/42Ca、87Sr/86Sr、δ88/86Sr和δ138Ba的均衡和依赖它们的准确性建立的地球系统模型存在巨大不确定性。

NC:晶粥模型及围岩批式混染在Bushveld层状岩体中的应用(图)

NC 晶粥模型 批式混染 Bushveld层状岩体

<

2021/2/23

岩浆房作为地质学中最基本的一个概念,长久以来被认为是地壳中大规模岩浆熔体的储库,其岩浆可以就地冷却结晶形成深成侵入岩,亦可喷出地表引起火山事件。尽管人们难以直接观察岩浆房,但“一个充满熔体的容器深埋地下”可以解释很多地质现象,从而使得相关概念早已深入人心。对于岩浆房动力学过程的进一步研究则需借助于一系列间接的观测手段,比如大型侵入岩的成分演化、火山岩中斑晶的粒径特征以及地震学、大地电磁等地球物理方...

NC:基于分布式光纤声波传感器的冰川微地震监测和地震波传播研究(图)

分布式光纤 声波传感器 地震监测

<

2021/1/25

在过去10到20年里,传感器和数采技术的进步提高了地震仪器的便携性。因此,在交通不便的阿尔卑斯山脉和极地地区进行地震监测也越来越可行。相比于地壳地幔等传统的地震学研究对象,这些观测更聚焦于近地表的动力过程。阿尔卑斯山脉开展的地震学研究催生了环境地震学、冰冻圈地震学等新的学科方向。

NC:局部应力放大引起的下地壳地震成核(图)

局部应力放大 下地壳 地震 成核

<

2021/1/8

陆内地震大多为上地壳的浅源地震,下地壳的地震很少(30-40 km),因为下地壳的岩石变形以缓慢的蠕变为主,但下地壳也可以发生地震,为了解释这一现象,目前学者们提出的机制包括:因热逸散导致塑性失稳,脱水反应导致的流体压力增加或局部应力重新分布,以及榴辉岩化作用。上述下地壳地震机制都需要岩石在一些特定的环境条件下发生某些矿物反应,使得岩石的结构或成分发生变化,导致岩石弱化而无法承载差异应力,最终引发...

NC: 绿色撒哈拉由湿变干导致了四千年前中南半岛的大干旱事件(图)

绿色撒哈拉 中南半岛 大干旱事件

<

2020/11/27

最近二十年,石笋因其具有可靠的年龄框架,成为古气候变化国际对比的新标准之一,并于2018年在国际年代地层表中首次亮相,成为第四纪新的金钉子(图1)。

NC:熔融包裹体气相组成研究揭示大火成岩省挥发分历史——对岩浆喷发和全球气候影响的意义(图)

熔融包裹体气相 岩浆喷发 气候 意义

<

2020/11/11

在岩浆上升的过程中,挥发性元素会通过影响岩浆的行为,最终控制火山爆发的时间和能量。火山气体如CO2、CH4和SO2等快速释放到大气圈会对全球气候和生物系统造成毁灭性的影响(Clapham and Renne, 2019)。在地质记录中最好的实例就是大火成岩省的岩浆活动,它们与显生宙一些重要的生物灭绝事件同时发生,说明大火成岩省(通过释放挥发分)是全球性气候和环境变化的潜在诱因之一。

NC:离子吸附型稀土矿床中稀土元素赋存机制研究(图)

NC 稀土矿床 稀土元素 赋存机制

<

2020/10/22

离子吸附型稀土矿床,亦被称为风化壳型稀土矿床,是全球重稀土资源的主要供给者。在该类矿床中,稀土元素在地表风化壳中富集成矿,具有易选冶、回收率高、开采成本低的特点,尤以富集中、重稀土而闻名,因而备受全球关注。