搜索结果: 1-15 共查到“天文学 英”相关记录30条 . 查询时间(0.423 秒)

中英(NALL-RAL)空间科学与技术联合实验室

空间科学 技术联合 NALL-RAL

<

2023/8/28

自2005年1月时任中国国家航天局(CNSA)孙来燕局长与英国科技大臣Sainsbury先生在北京签署中英航天科技合作协议框架以来,为进一步加强中英两国航天科技交流与合作,2006年3月,在中英两国航天局指导下,依托北京航空航天大学和英国卢瑟福-阿普尔顿国家实验室(RAL),在北京举办了第一届“中英空间科学与技术合作研讨会”,随后于2006年11月(伦敦)、2007年3月(上海)分别举办了第二届、...

紫金山天文台:英仙座流星雨等四大天象登临8月星空

北半球 流星雨 天象 8月

<

2021/8/2

据中国科学院紫金山天文台2021年8月1日消息,土星冲日、金星合月、英仙座流星雨极大、木星冲日将在8月轮番亮相,扮靓夜幕。

中国科学院紫金山天文台:英仙座流星雨等天象闪耀八月星空

英仙座流星雨 天象闪耀 八月星空

<

2020/8/5

中国科学院紫金山天文台4日发布八月天宇“演出表”:本月天象以大行星的动态为主,行星伴月将频频“出镜”。此外,北半球三大流星雨之一——英仙座流星雨将“高能”来袭。根据天象预报,本月将出现6次行星伴月天象。尽管大行星“活跃”,但适宜观赏的并不多。其中,木星伴月、土星伴月发生时,月相接近满月,观赏效果受到一些影响。此外,9日的火星合月,也要接近午夜才会出现。

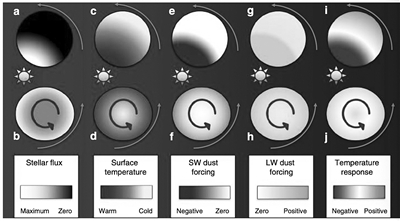

英国《自然·通讯》杂志9日发表的一项天文学研究,大气矿尘对类地行星的宜居性产生重大影响——会提高系外行星的潜在宜居性。这项发现意味着未来对系外行星解读结果将有所改变,当研究类地系外行星时,必须要考虑矿尘的潜在影响。所谓“宜居带”,指的是恒星周围存在一个表面可能有液态水的类地行星的区域,因此它是搜索地外生命的重点目标。而位于“宜居带”的行星也意味着是适宜人类生存的行星,科学家一直在试图寻找到这样的星...

中英地球-行星科学联合研究中心揭牌(图)

中英 地球行星科学联合研究中心 揭牌

<

2019/7/23

2019年7月9日至10日,中英地球-行星科学联合研究中心[Sino-UK (CAS-Leeds) Joint Center for Earth and Planetary Sciences,缩写为SUCEP,简称中英中心]揭牌仪式暨工作会议在我所召开。所长吴福元院士、新生代室副主任杨石岭研究员、英国利兹大学Alan Haywood教授和William Murphy教授共同为中英中心揭牌。利兹大学...

美英6位科学家获颁2016年度邵逸夫奖

美英6位科学家 邵逸夫奖

<

2016/9/29

邵逸夫奖2016年度颁奖礼2016年9月27日晚在香港举行。来自美国和英国的6名科学家分获天文学、生命科学与医学、数学科学3个奖项。自今年起,每项奖金增至120万美元。有“东方诺贝尔奖”之称的邵逸夫奖颁奖礼在香港会议展览中心举行,香港特区行政长官梁振英担任主礼嘉宾幷为获奖科学家颁奖。他说,相信创新科技能帮助推动经济增长,同时提高生活质量。

2013年11月3日,由中科院云南天文台组织的第2次中英联合观测小组在加蓬共和国进行了2013日全食科学观测。该次观测的科学目的是:使用云台“光纤阵列太阳光学望远镜团组”新近研制成功的光纤阵列太阳光学望远镜(FASOT)原理样机,通过日全食观测在国际上首次实现太阳高层大气中积分视场单元内多条闪耀谱线同时偏振成谱成像观测。

2013年11月3日,由云南天文台组织的第2次中英联合观测小组在加蓬共和国进行了2013日全食科学观测。该次观测的科学目的是:使用云台“光纤阵列太阳光学望远镜团组”新近研制成功的光纤阵列太阳光学望远镜(FASOT)原理样机,通过日全食观测在国际上首次实现太阳高层大气中积分视场单元内多条闪耀谱线同时偏振成谱成像观测。

英科学家观测到迄今为止最大宇宙内部结构(图)

观测 宇宙内部结构

<

2013/1/15

一些研究人员2013年1月11日说,观测到迄今为止最大的宇宙内部结构,即由宇宙早期星系核心构成的大型类星体群,横跨40亿光年的距离。

美国杰佛逊国家实验室资深研究员陈剑平做客兰州大学“萃英大讲坛”(图)

陈剑平 物质的基本结构与强相互作用

<

2012/5/15

应兰州大学邀请,美国杰佛逊国家实验室资深研究员陈剑平于2011年11月7日下午做客第十八场“萃英大讲坛”,在榆中校区天山堂C302室做了题为《物质的基本结构与强相互作用》的报告。兰州大学300余名师生聆听了报告。报告由核科学与技术学院副院长胡碧涛教授主持。

英美科学家揭开宇宙史黑暗时期的“面纱”(图)

英美科学家 宇宙史 黑暗时期 面纱

<

2011/1/11

据英国《每日邮报》2011年1月5日报道,英国和美国天文学家当天宣布,他们找到了宇宙进化史上大爆炸后和恒星诞生间“缺失的一环”。

英科学家首次发现多重宇宙存在证据(图)

英科学家 多重宇宙 证据

<

2010/12/20

据英国《每日邮报》2010年12月16日报道,英国天文学家日前发表论文称,他们发现了我们所在宇宙很久之前曾受到其他平行宇宙“挤压”的证据。

欧洲航天局2010年4月26日宣布,该机构的宇宙探测卫星“普朗克”日前拍下了猎户座和英仙座的图像,这将有助于科学家们了解恒星形成的奥秘。

欧航局当天发表公报说,恒星的形成通常在宇宙尘埃的“掩护”下完成,在普通的光学望远镜看来,宇宙间一片漆黑,但“普朗克”的微波眼却能洞察宇宙尘埃的存在。日前,这颗探测卫星对银河系中距离地球较近的两个“造星工厂”——猎户座和英仙座进行了拍摄。

英科学家发现迄今距离地球最近褐矮星(图)

英国 科学家 褐矮星

<

2010/4/12

据英国《新科学家》杂志报道,日前,科学家最新观测到一颗距离地球仅有9.6光年的昏暗星体,它可能是迄今距离地球最近的褐矮星。同时,这颗恒星比其他邻近星体更加“寒冷”,看上去就如同一颗“黑色太阳”。

这项发现暗示着褐矮星存在非常普遍,并且它们与地球的距离更接近。褐矮星的质量非常小,因此它们无法达到一定的热量并承受类似太阳的核聚变反应。但它们仍然可以发光,在形成过程中会产生热量发光,然后逐渐冷却,光线...

英科学家称地球与火星“保持通话”不再难

英科学家 地球 火星

<

2009/10/22