搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 星系天文学”相关记录130条 . 查询时间(0.556 秒)

迄今最遥远类银河系棒状星系发现

类银河系 棒状星系 星系天文学

<

2023/12/20

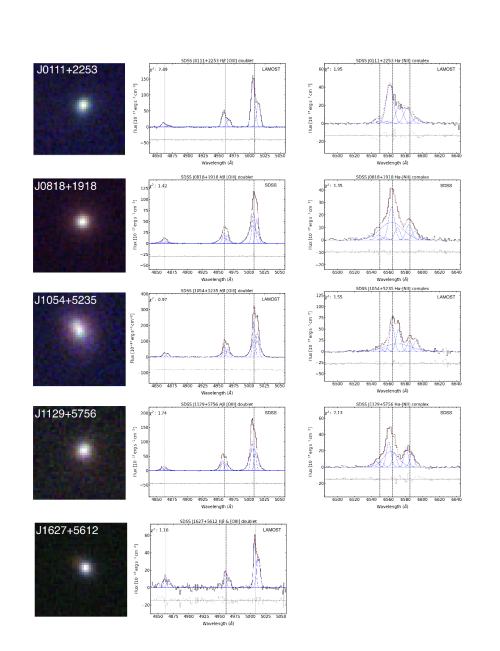

强发射线星系光谱研究取得进展(图)

强发射线 星系光谱 高红移星系团

<

2023/7/19

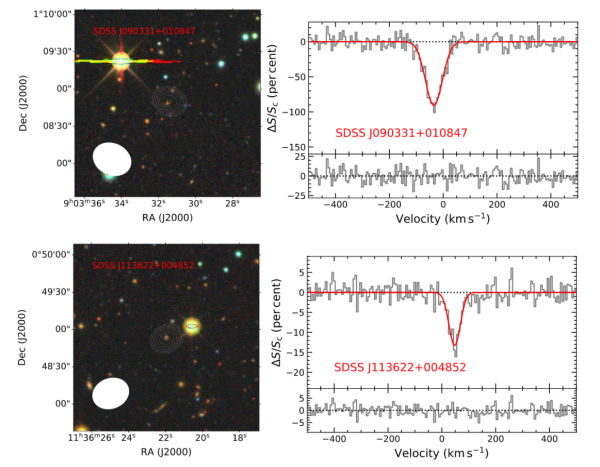

上海天文台科研团队在活动星系核反馈领域取得进展(图)

上海天文台 星系核反馈 演化

<

2023/6/16

2023年5月12日,上海天文台活动星系核结构与演化团组通过位于印度的升级后巨米波射电望远镜(upgraded Giant Metrewave Radio Telescope, uGMRT)的观测发现在极亮红外星系IRAS 10565+2448中存在着中性氢外流。结合以往观测到的分子和离子外流得到IRAS 10565+2448中的质量外流率至少是140太阳质量每年。本次研究认为,仅是恒星应该不足以...

中国科学院上海天文台在中性氢21厘米吸收线研究中获进展(图)

中性 氢21厘米吸收线 低激发态星系

<

2023/4/21

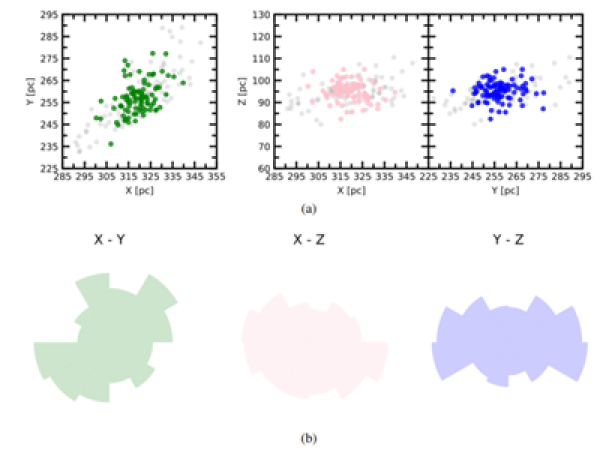

中国科学院新疆天文台利用玫瑰图叠加法探究疏散星团分层结构(图)

玫瑰图叠加法 疏散星团 分层结构

<

2023/4/14

云南天文台在盾牌座δ型脉动食双星研究方面获新进展(图)

盾牌座 δ型 脉动食双星 中国科学院云南天文台

<

2023/1/12

中国科学院云南天文台等在LAMOST早型星双星统计性质研究方面取得进展(图)

云南天文台 LAMOST早型星双星统计

<

2022/11/24

2022年11月21日,《天体与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)在线发表了中国科学院云南天文台研究人员与合作者关于早型星双星统计性质的研究工作。该工作利用LAMOST DR8中分辨率数据,研究了886颗观测次数大于6次的早型星的双星比例、质量比分布和周期分布,给出了早型星双星比例与有效温度、金属丰度和投影自转速度之间的关系,为研究早型星的形成及演化,提供了统计学参考...

中国科学院上海天文台疏散星团结构研究获进展(图)

疏散星团结构 致密核心 延展外晕

<

2022/9/22

中科院上海分院上海天文台研究团队在疏散星团结构研究中取得重要进展(图)

上海天文台 疏散星团结构

<

2022/12/17

2022年9月19日,中国科学院上海天文台研究团队在疏散星团结构研究中取得重要进展,揭示了疏散星团具有致密核心及延展外晕的双成分结构特征,大大扩展了疏散星团的空间范围。这一研究成果开创了疏散星团研究的全新视角,刷新了以往研究对疏散星团物理尺寸和疏散星团单一组分的空间结构特征的认知,对天文学家更全面认识和理解疏散星团的形成和演化以及恒星在星团中的形成机制都具有重要意义。相关研究成果于2022年7月发...

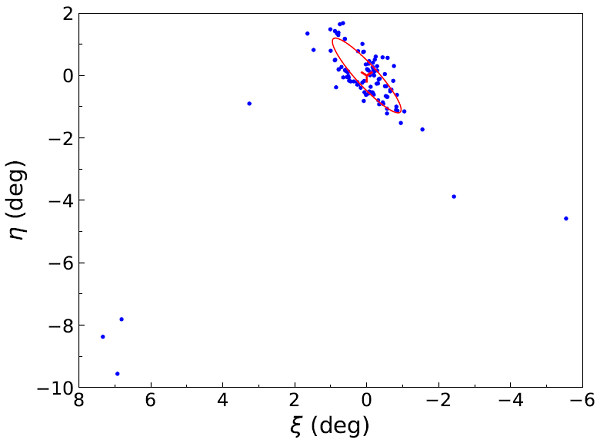

仙女座星系(M31)结构研究获进展(图)

仙女座星系 M31 结构研究

<

2022/9/6

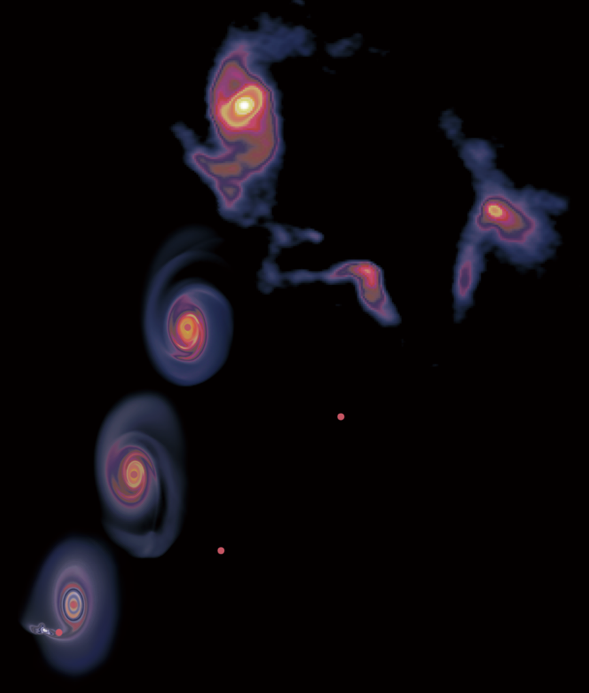

科学家首次实现对银河系中心原恒星盘的直接成像(图)

银河系 原恒星盘 原恒星盘

<

2022/9/16

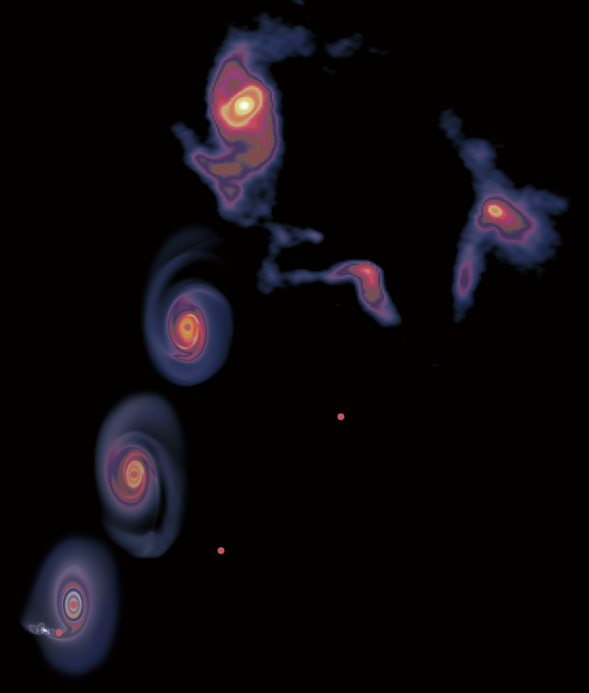

中科院上海分院一场万年前的邂逅 搅起吸积盘中的漩涡——天文学家首次实现对银河系中心原恒星盘的直接成像(图)

天文学家 银河系 原恒星盘 直接成像

<

2022/12/20

2022年5月30日,中国科学院上海天文台吕行副研究员与云南大学、美国哈佛-史密森天体物理中心、德国马克斯普朗克研究所合作,利用阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA)的高分辨率观测数据,在银河系中心方向发现了一个被周围天体近距离掠过、从而产生旋臂结构的大质量新生恒星吸积盘。这一新发现证明了大质量恒星与小质量恒星的形成过程相类似,二者都会经历吸积盘和飞掠等过程。该成果于5月30日发表在《自然·...

仙女星系中星团搜索:新方法,新突破(图)

仙女星系 星团 M31 旋涡星系

<

2023/1/12

紫金山天文台揭示红矮星周围宜居行星的形成机制

宜居行星 天文学 红矮星 类地行星

<

2022/2/28

探索地球以外的宜居行星(即地球2.0)是天文学的基础研究前沿,相关研究将回答“地球是否唯一”以及“行星如何成为生命摇篮”等重大科学问题。目前Kepler和TESS等空间望远镜发现了3300多颗系外行星,但探测到红矮星周围的宜居类地行星仅为38颗。红矮星周围类地行星的样本统计分析表明,大部分行星非常接近其母星距离为0.01-0.2 AU(AU为计量天体之间距离的天文单位),这意味着由多颗类地行星组成...

木星合月6日扮靓夜空,天宇见证“星月童话”

木星 金星 合并

<

2022/2/23

新年首场“星月童话”就要上演啦!天文科普专家介绍,木星合月将于2022年1月6日现身天宇,届时如果天气晴好,日落时分,感兴趣的公众面向西南方天空,凭借肉眼就可以清晰地看到木星和新月近距离“相依相伴”,竞放光芒的精彩画面。