搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 古地理学”相关记录19条 . 查询时间(2.677 秒)

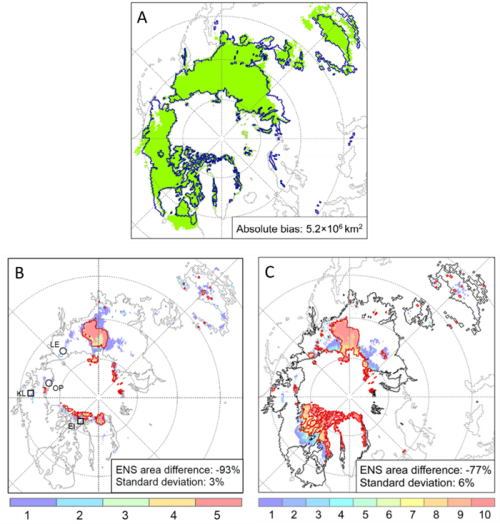

研究揭示上新世暖期近地表多年冻土变化特征(图)

上新世 暖期 近地表 冻土变化特征

<

2023/8/31

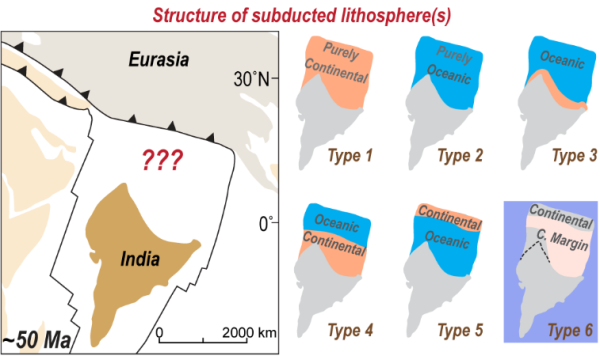

中国科学院地质与地球物理研究所发现青藏高原中部古高度重建的新证据(图)

青藏高原 中部 古高度重建 新证据

<

2023/8/24

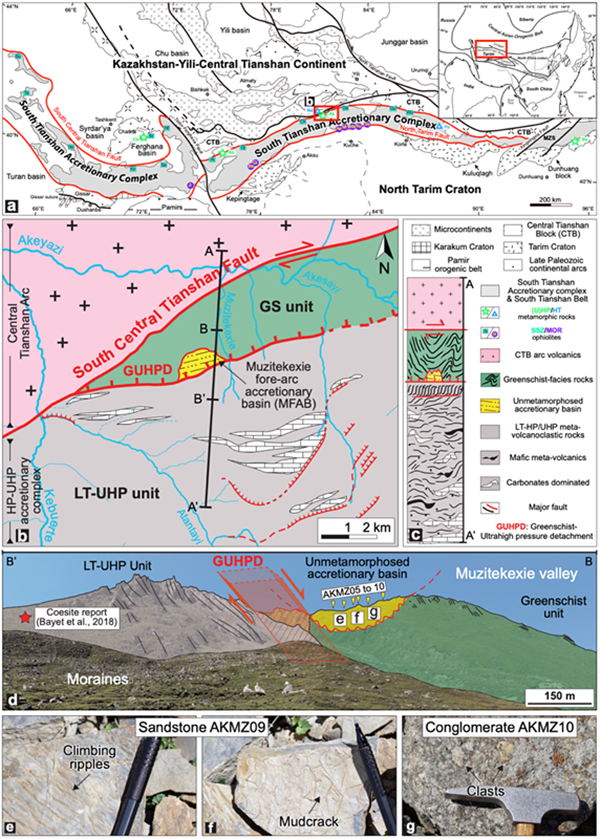

藏北羌塘中部中央隆起带再次发现古特提斯洋证据(图)

藏北羌塘 中部中央隆起带 古特提斯洋

<

2023/8/23

遗迹群落指示浊流引发的海底氧化事件及其动态过程(图)

遗迹群落 浊流引发 海底氧化事件 动态过程

<

2023/7/27

古老岩石揭示40亿年前的特殊构造体制(图)

古老岩石 40亿年前 特殊构造体制

<

2023/7/20

中国科学院地球环境研究所在半干旱区古高度重建指标方面取得新进展(图)

半干旱区 古高度重建 古环境研究

<

2023/3/29

古鱼类化石证据印证4.38亿年前我国长江流域曾存在古海洋——扬子海(图)

古鱼类化石 扬子海 长江流域 古海洋

<

2022/8/4

中国科学院地质与地球物理研究所揭示奥陶纪末海洋缺氧导致生物大绝灭的过程(图)

奥陶纪末 海洋缺氧 生物大绝灭

<

2022/9/13

中国科学院南京地质古生物研究所等揭示3亿年前曾发生全球短暂变暖事件(图)

3亿年前 全球短暂变暖 古气候

<

2022/9/21