搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 土壤学其他学科”相关记录124条 . 查询时间(2.883 秒)

植物修复钒矿重金属污染土壤研究获进展

土壤污染 AMF 植物耐重金属性

<

2021/8/6

广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员孙蔚旻团队在植物修复钒(V)矿重金属污染土壤方面的研究取得新进展,揭示丛枝菌根真菌联合柠檬酸螯合剂促进紫花苜蓿修复钒矿原位污染土壤的作用机制。相关研究近日发表于《环境科学与污染研究》。

华中农业大学环境材料团队在土壤重金属修复领域取得系列进展

甜叶菊渣 蜈蚣草 砷污染 土壤

<

2022/3/29

近日,华中农业大学理学院廖水姣副教授带领的“环境材料”团队通过施用甜叶菊渣协调蜈蚣草实现砷污染土壤的高效植物修复。

人为活动加速红壤粘土矿物转化机制获揭示

红壤 施用有机肥 土壤粘土矿物 磷素

<

2021/8/9

广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员陶亮联合中国科学院南京土壤研究所研究员蒋瑀霁、中国科学院广州地球化学研究所特任研究员刘冬在开展的土壤长期定位试验研究中取得新进展,揭示了有机肥长期施用等人类活动对土壤矿物演替以及磷素固定的影响及机制。

中国科学院西双版纳热带植物园揭示硫改良剂对农业污染土壤中植物重金属吸附的影响(图)

改良剂 农业污染土壤 硫 植物重金属吸附

<

2021/7/29

中国科学院西双版纳热带植物园生态水文研究组博士后Zakari Sissou等,基于国内外有关硫改良剂对植物从污染土壤中吸附重金属效应的研究结果进行全面梳理,并采用随机效应模型(REM)对524个数据点的效应尺度大小开展分析。

过量施用氮肥会引起多个负面生态环境效应,土壤酸化是其中之一。我国南方红壤本身呈酸性,氮肥施用加剧了红壤酸化,提高了土壤毒性铝和重金属活性,制约了作物生产力发挥,降低了植物和微生物多样性,对国家粮食安全、农产品品质和生态环境构成威胁。合理利用氮素对于减缓红壤酸化和实现酸性土壤可持续利用十分重要。

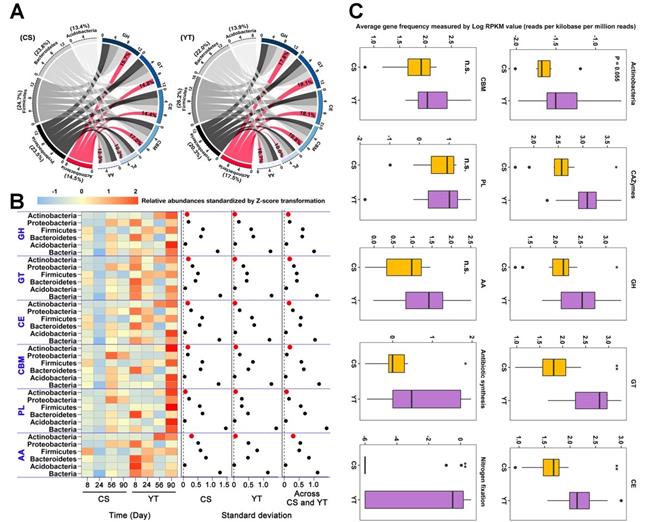

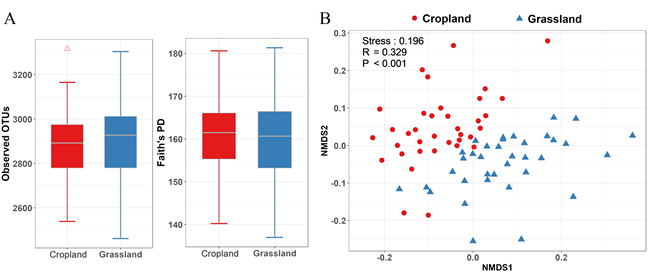

中国科学院南京土壤研究所潘贤章研究员课题组2017年在该区域采集了36对农田和草地土壤样品,进行了理化分析和高通量测序,同时对区域土地利用历史进行了遥感解译。

中国科学院南京土壤研究所在酸性土壤上玉米铵硝偏好方面取得进展(图)

酸性土壤 玉米铵硝 氮肥 土壤pH

<

2021/7/30

南京土壤所沈仁芳研究员课题组长期从事酸性土壤可持续利用研究。该课题组在土壤-植物系统种氮铝相互作用方面开展了系统深入研究,提出了“协同提升酸性土壤作物耐铝能力和氮肥利用率”的策略。

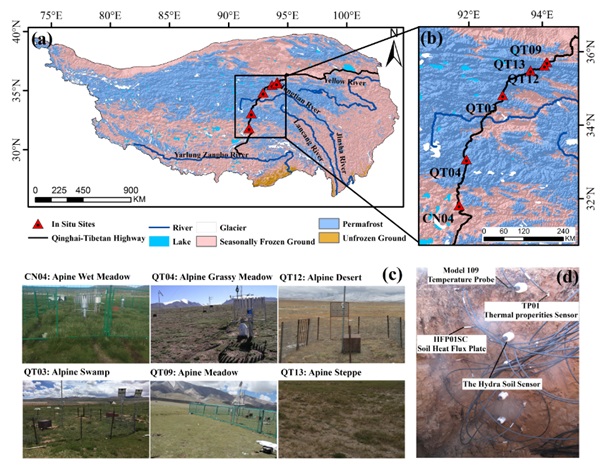

不同土壤导热率方案在青藏高原陆面过程模型中的应用研究获进展(图)

土壤导热率 青藏高原 数值模拟

<

2021/7/27

土壤导热率是揭示和预估土壤热力变化的重要物理参数,也是数值模拟中关键的输入参数。当前,土壤导热率参数化方案较多,不同方案在不同地区的表现性能差异较大,特别是加入到陆面过程模型后将对模拟结果产生不同程度的影响。因此,为准确模拟青藏高原土壤热状况,选择合适的土壤导热率方案对于陆面过程模式及数值模拟较为重要。

土壤导热率是揭示和预估土壤热力变化的重要物理参数,同时也是数值模拟中关键的输入参数。当前土壤导热率参数化方案众多,不同方案在不同地区的表现性能差异较大,特别是加入到陆面过程模型后将对模拟结果产生不同程度的影响。因此,为准确模拟青藏高原土壤热状况,选择合适的土壤导热率方案对于陆面过程模式及数值模拟非常重要。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所智慧农业团队与耕地质量监测与保育团队聚焦典型黑土地地貌和耕地利用研究区,结合1968—2018年高分辨率历史遥感影像、无人机摄影测量、侵蚀沟沉积物铯-137定年、村民访谈等方法,量化侵蚀沟大规模发育年份、起因和长期速率。研究结果表明:黑土地侵蚀沟主要形成于大规模开垦耕地的20世纪50—60年代。1968—2018年,研究区侵蚀沟密度增加一倍(1.2—2.3 k...

中国科学院南京土壤研究所在模型预测土壤可蚀性空间研究方面取得进展(图)

土壤可蚀性 水土保持 粮食安全

<

2021/7/26

土壤侵蚀是土壤与粮食安全面临的主要威胁之一。为阻控土壤侵蚀,需进行土壤侵蚀影响因子的定量化研究。土壤可蚀性(soil erodibility)能反映土壤对侵蚀外营力剥蚀和搬运的敏感程度,是组成土壤侵蚀模型的重要因子之一,常使用指标K表示。然而,由于实地测量K值样点密度稀疏,亟需发展K值空间尺度扩展方法。如何利用有限的样点数据提升K值空间分布图的精度,是目前区域尺度K值研究的瓶颈。

中国科学院南京土壤研究所在植物根部耐受铵毒的分子生理机制研究方面取得进展(图)

氮素 铵态氮 NH4+

<

2021/7/26

氮素是植物生长的必要大量元素,铵态氮(NH4+)和硝态氮(NO3–)是植物吸收氮素的主要形态。在许多自然和农业生态系统中,NH4+是主要的氮素形态。然而,随着工业化和城市化进程的快速发展,人工费贵和劳动力匮乏的问题也日益尖锐,为节省劳动力或者增加肥效,农业生产中经常采用一些“近根施肥”、“集中施肥”、“膜覆盖施肥”、“穴施”等增效措施和施肥方式;这些生产方式和农艺措施虽然符合农业实际生产需求,但也...

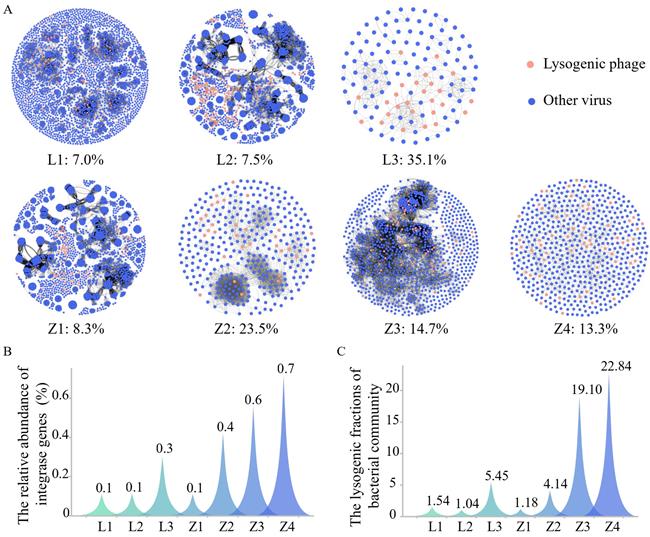

中国科学院南京土壤研究所在铬污染场地土壤噬菌体组学研究方面取得进展(图)

噬菌体 铬污染 噬菌体-宿主群落

<

2021/7/26

噬菌体 (Bacteriophage) 是一类专性捕食活体细菌或古细菌的病毒,其生化结构主要由蛋白衣壳和核酸组成,根据形态特点可划分为:有尾、短尾 (或球状) 和丝状噬菌体等。噬菌体长度通常在20~200 nm,在土壤、水、空气乃至人/动物体表、口腔、肠道内均有大量定殖。据估算环境中噬菌体总数量级约为1031。

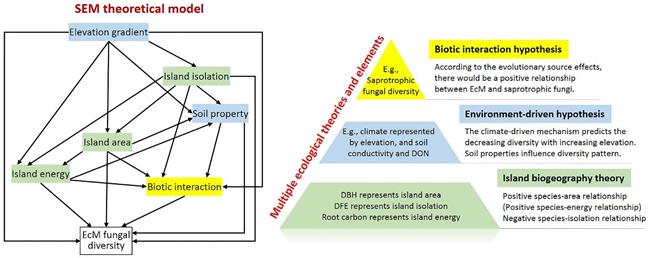

中国科学院南京土壤研究所在高山林线土壤功能真菌多样性维持机制方面取得进展(图)

高山林线 真菌多样性 分布格局 维持机制

<

2021/7/26

高山林线是由低温、强风等条件阻碍而形成的从郁闭森林到树木物种线的过渡地带,是响应气候变化的敏感区和预警器。长白山岳桦林是东北亚保存最为完整的高山林线之一。外生菌根植物岳桦(Betula ermanii)延绵分布于垂直落差430米的长白山森林上界。