搜索结果: 16-30 共查到“知识要闻 海洋生物学”相关记录651条 . 查询时间(2.074 秒)

海龙科物种适应性演化与保护研究获进展(图)

海龙科物种 适应性演化 保护研究

<

2023/5/25

中国海洋学会2023海洋学术双年会举行 王长云教授获颁海洋科学技术特等奖(图)

中国海洋学会 王长云 特等奖 海洋药物

<

2024/3/5

中国海洋大学海洋生物多样性与进化研究所海洋生物多样性与进化教育部重点实验室获批立项建设(图)

海洋生物 重点实验室 多样性 进化

<

2024/3/5

青岛极地海洋公园北极熊科普周启动(图)

北极熊科普周 青岛极地海洋公园 海洋环境

<

2023/3/14

为迎接国际北极熊日,青岛极地海洋公园2023年2月25日启动北极熊科普周活动,活动主题是“别把我萌‘化’了”。随着全球气候变暖,北极熊的生存环境受到了严重威胁。为了让大家了解北极熊,保护海洋环境,青岛极地海洋公园特别推出了我是小小“铲屎官”科普课堂、北极熊冷知识创意科普展等活动。

中国海洋大学食品科学与工程学院成果荣获2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖二等奖(图)

农牧渔业 丰收奖 牟海津 海洋微生物

<

2024/3/5

中国科学院海洋研究所在周期浸润环境下微生物腐蚀机理研究中取得新进展(图)

周期浸润环境 微生物 腐蚀机理

<

2023/2/17

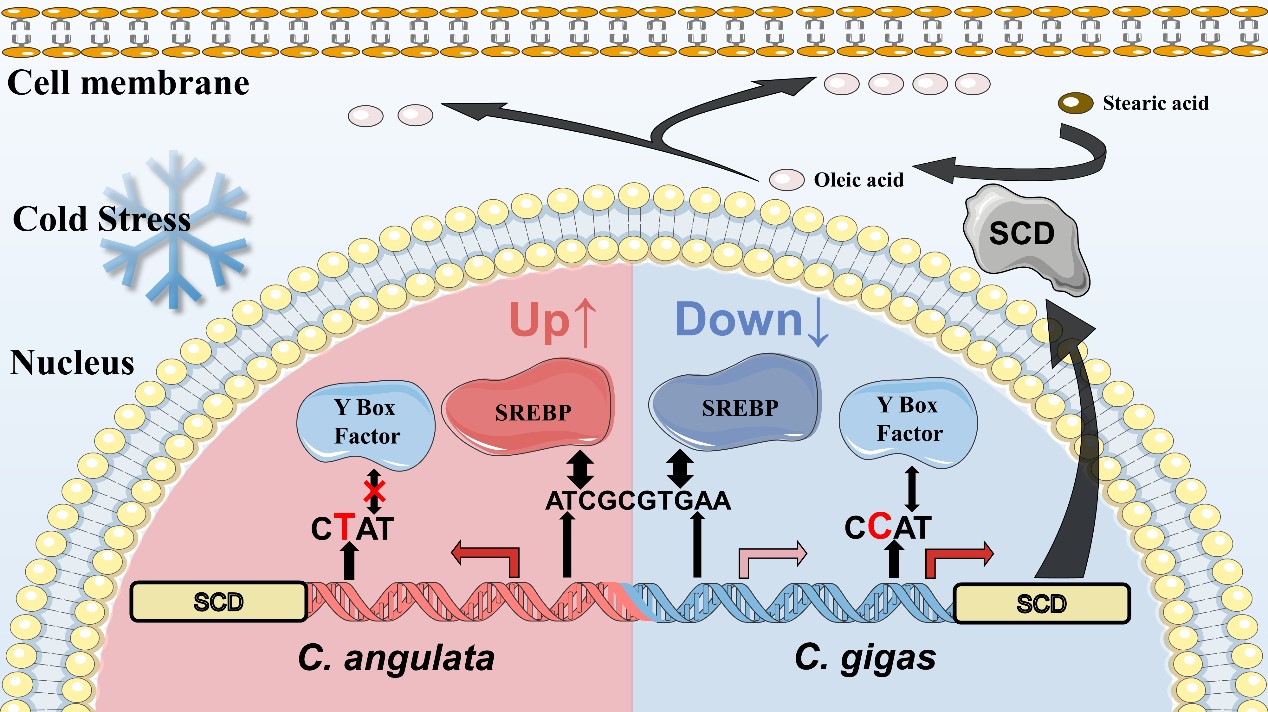

中国科学院海洋研究所在牡蛎温度适应可塑性进化机制方面获新进展(图)

牡蛎 表型可塑性 顺式变异

<

2023/2/14

2023年2月,分子生物学与进化领域权威期刊《Molecular Biology and Evolution》在线刊发了中科院海洋所贝类遗传与进化研究团队关于牡蛎温度适应进化机制的研究论文“Cis- and trans-variations of Stearoyl-CoA Desaturase Provide New Insights into the Mechanisms of Diverged...

中国科学院南海海洋研究所全球海表流场多尺度结构观测卫星计划(OSCOM)取得新进展(图)

海表流场 海洋生物

<

2022/11/11

2022年10月29日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员杜岩与中国科学院国家空间科学中心研究员董晓龙、国家海洋卫星应用中心蒋兴伟院士联合中国科学院微小卫星创新研究院等研究团队,进一步深化了全球海表流场多尺度结构观测卫星计划(Ocean Surface Current multiscale Observation Mission, OSCOM)的科学目标和卫星任务方...

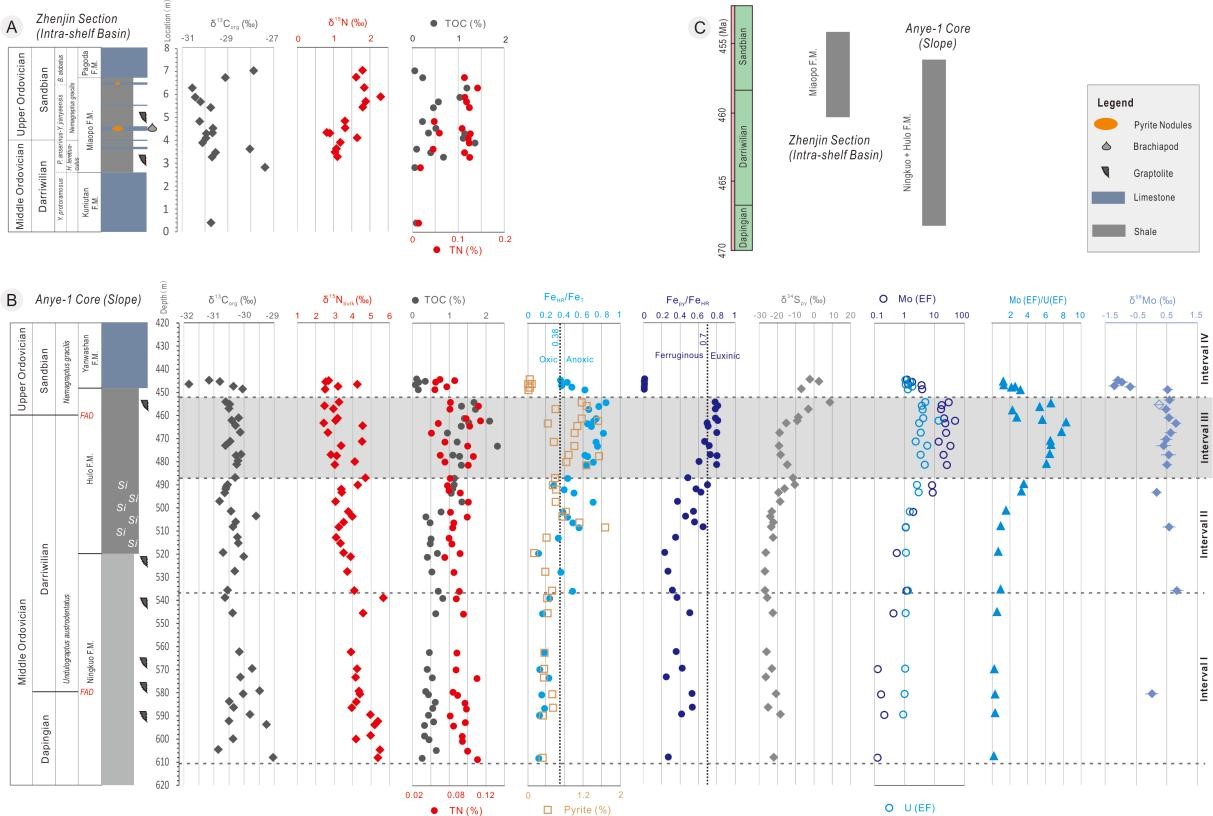

中国科学院南京地质古生物研究所气候变冷期的缺氧海水扩张逆转奥陶纪生物大辐射

缺氧海水 奥陶纪 生物大辐射 生物演化

<

2023/7/16

奥陶纪是生物与环境协同演化的关键时期,不仅见证过大气氧气含量的阶段性上升和二氧化碳浓度的长期下降,还记录着海洋动物的爆发和早期植物的登陆。其中,海洋动物多样性的迅速增长和生态系统的复杂化,在地球生物演化史上被称为“奥陶纪生物大辐射”。对此,前人曾提出多种成因假说,如气候变冷、大气氧化、海平面上升,甚至包括地外因素如小行星分解等。然而,多样性峰值之后的转折及其环境背景机制,却一直未被深入研究。

中国科学院沈阳分院中国海洋湖沼学会底栖生物学分会换届大会暨学术报告会顺利召开(图)

中国海洋湖沼学会 底栖生物学

<

2022/10/12

2022年9月30日,中国海洋湖沼学会底栖生物学分会换届大会暨学术报告会顺利召开,来自全国底栖生物学研究领域相关科研机构、高校和企事业单位160余人参加会议。会议在青岛设主会场,并于线上线下同步进行。中国海洋湖沼学会常务副理事长、中国科学院海洋研究所所长王凡以线上方式出席会议并致辞。会议由中国科学院海洋研究所学会联合办公室常务副主任潘诚主持。

中国科学院南海海洋研究所海洋微生物氧杂蒽酮生物合成研究取得进展(图)

海洋微生物 氧杂蒽酮 生物合成

<

2022/10/19

中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室海洋微生物代谢工程与生物合成研究团队在海洋微生物氧杂蒽酮生物合成机制研究中取得新进展,相关成果于2022年9月14日在线发表于Nature Communications(《自然·通讯》)。

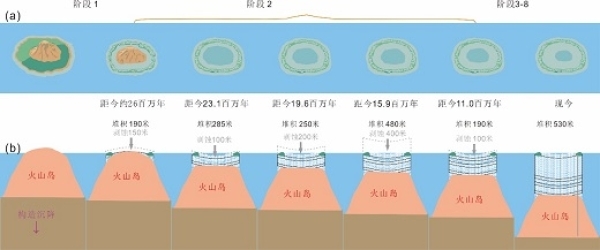

南沙珊瑚岛礁发育演化研究获进展(图)

南沙珊瑚岛 礁发育 演化

<

2022/9/6